Nommer c’est faire exister.

Le monde n’est pas que ce qui nous apparait. Le monde nait aussi grâce au langage et aux mots que nous posons sur lui. Le mot est la lampe de poche qui éclaire ce qu’il est censé représenter. Sans lui, l’objet n’existe pas, ou si peu.

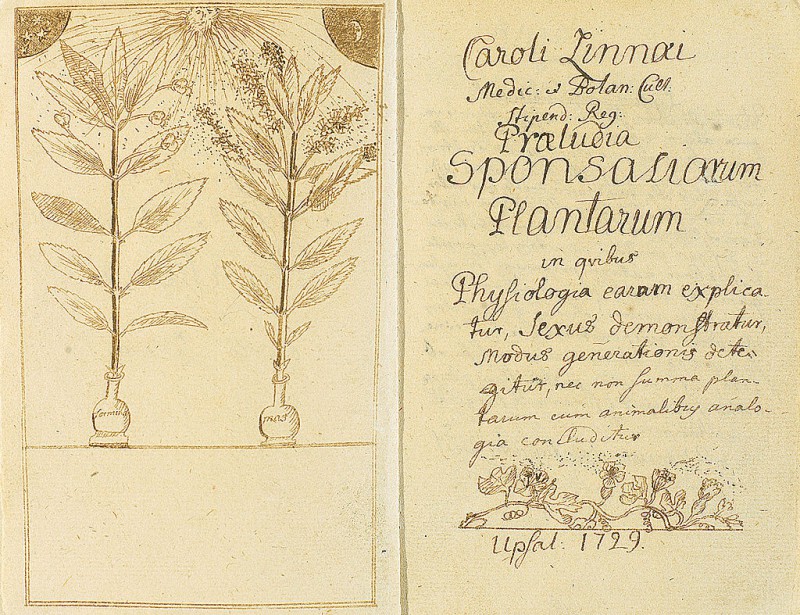

D’où l’importance que représente à mes yeux le travail du naturaliste Carl Von Linné que je cite régulièrement lorsque je crée un article. Je pense souvent à cette merveilleuse entreprise qui fut celle de sa vie et je me dis qu’étudiant, j’aurais aimé faire partie de ces jeunes gens qu’il envoya aux 4 coins du monde avec la tâche de nommer et classifier tout ce qu’ils voyaient.

Domaine public

Portrait de Linné

Né en 1707, Linné était un médecin et naturaliste suédois. Il est celui qui a posé les bases de la « nomenclature binominale » qui nomme précisément toutes les espèces qui vivent sur terre. On ne se rend pas forcément compte de l’importance de ce travail, mais il faut s’imaginer qu’avant lui, la plupart des êtres vivants n’avaient pas de noms bien définis. Et quand ils en avaient un, celui-ci n’était valable que localement. Dans la région voisine, ils en portaient un autre. On comprend donc qu’il était très difficile d’échanger sur une espèce précise puisque chacune portait mille noms différends et parfois plus.

Le comble est que Linné connut lui-même des problèmes d’identité. La légende dit qu’au cours de sa vie, il fut renommé plusieurs fois (9 fois?) tant pour ce qui concerne son nom, que son prénom. À l’époque, la plupart des Suédois ne portaient pas de noms de famille et cette prartique était courante .

Mais les sources à son sujet sont souvent contradictoires.

Dans un article de la gazette des plantes je trouve cette anecdote selon laquelle « Linné aurait dû en réalité s’appeler Nilsson car son père s’appelait Nils Ingemarsson, c’est-à-dire « Nils, fils de Ingemar . Comme il était d’usage à l’époque en suède son fils aurait donc s’appelait Carl Nilsson. Mais lorsqu’il voulut entrer à université de Lund, il fut obligé de prendre un « vrai » nom de famille. Un grand tilleul poussait dans le domaine familial. Nils adopta le nom de Linnæus en latinisant le nom de l’arbre, lind en suédois. Et nomma ensuite son fils Carl Linnæus. Linné modifia encore son nom en « von Linné » lors de son anoblissement. »

Dans le résumé que lui consacre le dictionnaire Larousse, sur internet, on trouve une tout autre histoire.

«Carl, fils de Nils, lui-même fils d’Ingemar, reçoit à sa naissance ce qu’aucun de ses ascendants n’a eu : un nom de famille. Ce fut Linnaeus, d’un mot suédois latinisé signifiant « tilleul ». Son père, en effet, aime arbres et plantes, et, lorsqu’il est nommé pasteur à Stenbrohult en 1709, il dispose d’un terrain qu’il s’empresse de transformer en jardin. Carl fait parmi les fleurs ses premiers pas et ses premières observations. »

Reste que ces deux versions (il y en a surement plusieurs autres) montrent le trouble qui existait autour des noms dans ces années-là (1700)

On ne sait donc pas très bien où se trouve la vérité, même si l’on comprend qu’à cette époque les noms n’étaient pas aussi fixes et définitifs qu’aujourd’hui.

Mais peut-être est-ce là aussi le problème qui donna à Linné la force de créer son système. Rien de mieux parfois qu’un bon problème pour créer l’énergie qui permet de le résoudre.

Domaine public

Linné et ses élèves

De son vivant, Linné a eu une grande influence sur les naturalistes de son époque et celle-ci s’est vite répandue par-delà les frontières. Il a des admirateurs de l’Amérique du Nord à l’Égypte en passant par l’Afrique ou le Moyen-Orient et jusqu’en chine. Beaucoup de jeunes gens viennent assister à ses cours de botanique à l’université d’Uppsala.

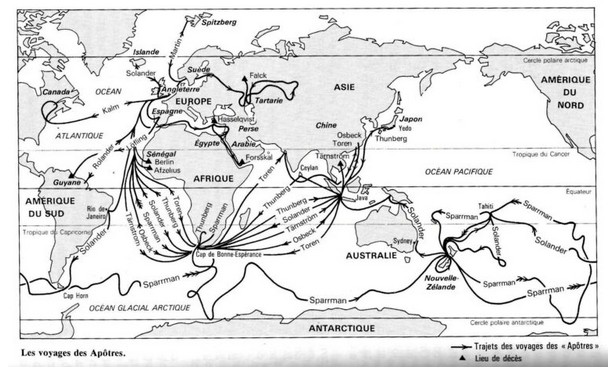

Formé lui-même par le voyage qu’il fit à l’âge de 24 ans en Laponie et considérant que les voyages sont une source immense de connaissances, il pousse ses élèves à partir. Ils les surnomment « ses apôtres » et leur demandent de décrire et de nommer tout ce qu’ils voient.

Copie d’un portrait de 1737

Parmi ses élèves on trouve des naturalistes comme Anders Dahl, Daniel Solander, Johan Christian Fabricius, Martin Vahl ou Charles de Géer.

Ces derniers vénèrent Linné. Ils ont tous conscience de l’importance du travail qu’ils sont en train de réaliser et de l’apport majeur que représentent la nomenclature binominale et le système de classification linnéenne.

Les apôtres sont envoyés aux quatre coins du monde. On mesure bien l’étendue des voyages dans cet extrait de lettre envoyé par Linné à son ami John Ellis :

« Mon élève Sparrman vient juste d’embarquer pour le cap de bonne espérance , et un autre de mes élèves, Thunberg, est sur le point de partir avec une ambassade hollandaise qui se rend au japon ; tous deux sont des naturalistes compétents. Gmelin junior est encore en Perse, et mon ami Falck en Tartarie. Mutis est en ce moment à mexico où il fait de splendides découvertes botaniques. Koening a trouvé quantité de choses nouvelles à tranquebar (inde) . Le professeur Friis Rootböll de Copenhague est en train de publier un ouvrage sur les plantes que Rolander a rassemblé au Surinam. Les découvertes de Forsska en Arabie seront bientôt publiées à Copenhague. »

Solander est l’élève qui voyagea le plus . Linné le considérait presque comme son fils et aurait aimé qu’il prenne sa fille comme épouse. Envoyé au Royaume Uni l’âge de 24 ans, il réussit à convaincre les Anglais d’utiliser la classification binominale de Linné qui était alors peu connue.

En 1768 il participa, en compagnie du naturaliste Joseph Bank, au premier voyage de James Cook dans l’atlantique puis le pacifique à bord de l’Endeavour. Il découvre alors Madère, le Brésil , l’Argentine, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, mais aussi Java , l’Afrique du Sud ou sainte Helene . 30 000 spécimens de plantes sont ramenés de ce voyage ainsi qu’un grand nombre d’oiseaux , de poissons ou de mollusques .

Solander et Bank auraient aimé participer au deuxième voyage de Cook, mais des circonstances ne le permettront pas. Ce sera un autre élève de Linné, Anders Sparman , qui aura la chance d’être embarqué en 1772 à bord du HMS résolution.

et au milieu le capitaine Cook juste avant le 1er tour du monde du capitaine Cook.

Pehr Kalm ,lui, est envoyé en Amérique du Nord. L’objectif que lui a fixé Linné est de ramener et de nommer le plus de plantes possible du Nouveau Monde . Une autre de ses tâches est de trouver des plants de Murier rouge (Morus rubra) afin de développer en suède la culture du ver à soie. Les feuilles de murier servent à nourrir les chenilles du Bombyx qui sont utilisées pour cette industrie très cruelle.

Domaine public

alm restera deux ans et demi en Amérique . D’abord en Pennsylvanie et dans le New Jersey puis dans l’état de New York. La périple se terminera dans le nord du Canada. Il revient en Suède avec une collection de plantes impressionnante. Dans son livre très détaillé sur Linné, Wilfrid Blunt décrit l’attente de ce dernier.

« Linné, malgré une violente crise de goutte, attendait de voir tous ces trésors ; il était dans un tel état d’excitation qu’il en oublia totalement ses souffrances, et qu’il quitta son lit de douleur pour accueillir son élève . »

« La collection de Kalm répondait en tout point à l’attente de Linné poursuit Blunt. Alors que dans son hortus cliffortianus il n’avait décrit que cent soixante-dix plantes d’Amérique du Nord, son Species plantarum de 1753 en comprenait plus de sept cent. »

Mais tous les voyages ne se déroulent pas bien et 8 élèves n’en reviennent pas . Le premier élève envoyé pas Linné est Christopher Tärnström. Il embarque à bord du Calmar le 13 février 1746 en direction de l’Asie du Sud-est. Le bateau fait d’abord escale en Espagne à Cadix puis se dirige vers l’Indonésie. Il fait ensuite une halte dans l’archipel de Poulo condor au large de la Cochinchine. Bloqué là par la mousson, Tärnström tombe malade et meurt deux mois plus tard d’une fièvre tropicale. Quatre hommes d’équipage connaitront le même sort que lui .

Sa femme ne pardonnera jamais à Linné la mort de son mari et l’accusera d’avoir fait d’elle une veuve et de ses enfants des orphelins . Linné s’en voudra toute sa vie et se demandera si sa volonté de nommer toutes les espèces pouvait justifier la mort d’un seul humain .

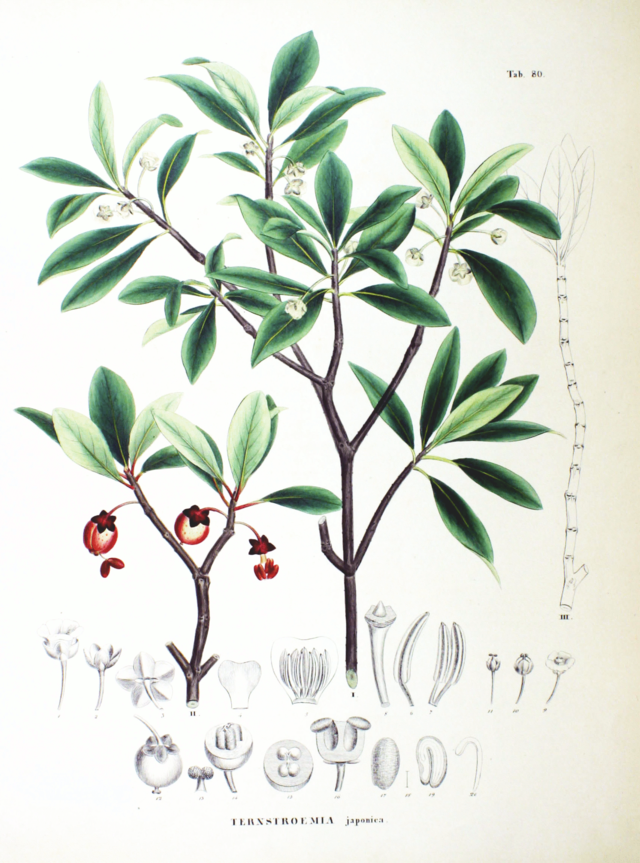

Marqué le décès de son élève et par les reproches de son épouse Linné n’enverra plus par la suite que des élèves célibataires et aidera financièrement jusqu’à la fin de sa vie la femme de Tärnström. En hommage à son élève, il nomma Ternstroemia un genre tropical de plantes à fleurs.

Nomenclature binominale

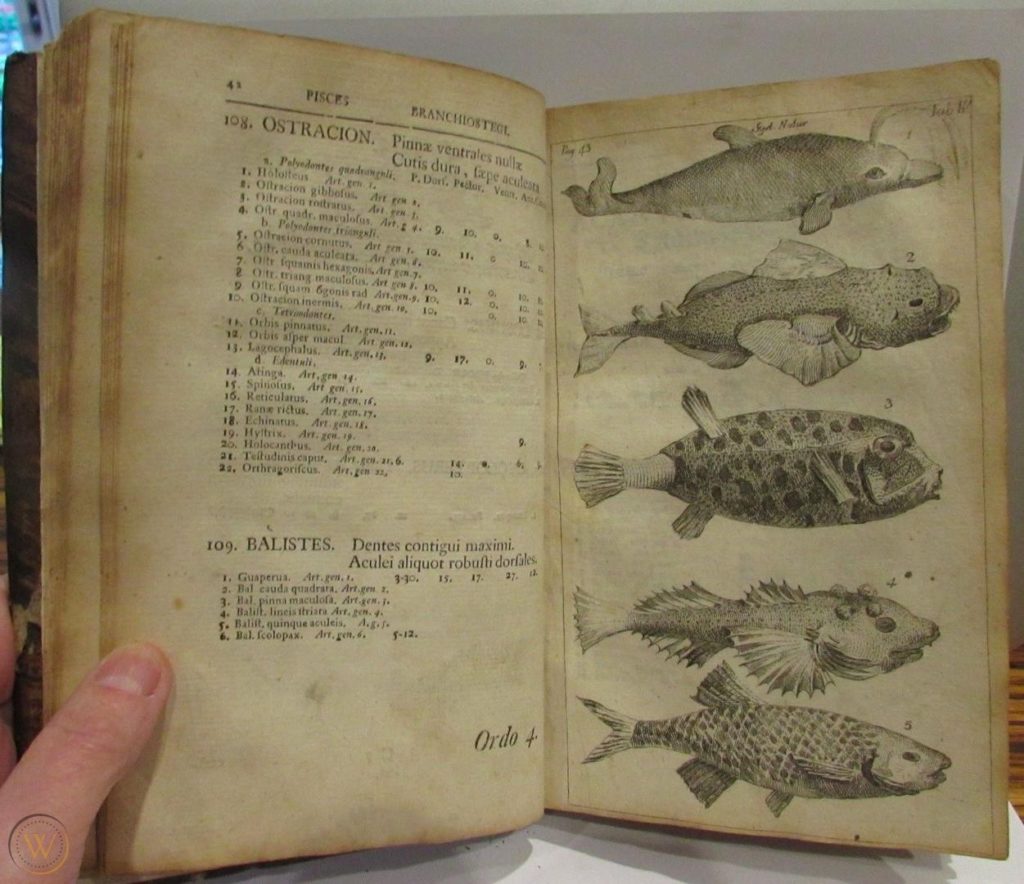

La nomenclature binominale a été utilisée la première fois par guillaume rondelet et pierre Belon au XVI siècle puis poursuivie et systématisée par Carl von Linné au XVIIIe siècle.

Avant Linné, les espèces étaient décrites par des courtes phrases qui étaient différentes selon les régions. D’où la difficulté, voire l’impossibilité, pour les scientifiques d’échanger entre eux en étant certain de parler de la même espèce.

La nomenclature binominale a donc été créée dans le but de nommer toutes les espèces et de les classifier pour faciliter la communication entre scientifiques. Elle a pour ambition de nommer et décrire toutes les espèces que l’on peut trouver sur la terre. Les espèces animales, mais aussi les espèces végétales ou minérales*.

Grace à elle, lorsque des scientifiques français , anglais ou chinois échangent entre eux , ils sont sûr de parler de la même espèce.

Pour ce faire, Linné embaucha toute une équipe de jeunes scientifiques (souvent des étudiants à lui) qui partirent en voyage dans le monde entier et eurent pour tâche de décrire et nommer tout ce qu’ils voyaient.

Exemples

La nomenclature est dite « binominale » car chaque nom d’espèce est composé de deux mots.

Le premier mot , le nom générique, définit le genre.

Le deuxième, l’épithète spécifique, sert, lui, à designer l’espèce au sein de ce genre.

Par exemple :

1) Homo sapiens. (Humain)

Le premier nom « Homo » ou homme définit le genre. le second « sapiens » qui veut dire « intelligent, sage, ou raisonnable » le qualifie.

2) Passer domesticus (Moineau domestique)

Le premier nom « Passer » signifie « moineau ». « Domesticus » ou « maison « est l’adjectif qui dit le côté familier de l’oiseau

3) Hélianthus lemon queen (Hélianthe Lemon queen)

Le premier nom donne le genre de la plante. Ici une hélianthe. L’épithète donne son espèce au sein du genre et la qualifie en donnant sa couleur (Jaune reine).

On pourra ainsi, grâce à ce système, qualifier de nombreux autres hélianthes du même genre mais d’une autre espèce comme par exemple « l’hélianthus tuberosus », appelé plus communément le topinambour ou « Helianthus annuus » plus connu sous le nom de tournesol.

La nomination binominale d’une espèce est souvent suivie par le nom de l’auteur et la date à laquelle celui-ci a nommé et décrite l’espèce.

Exemple pour l’abeille domestique qui a été décrite par Linné :

« Apis mellifera, Linnaeus, 1758. »

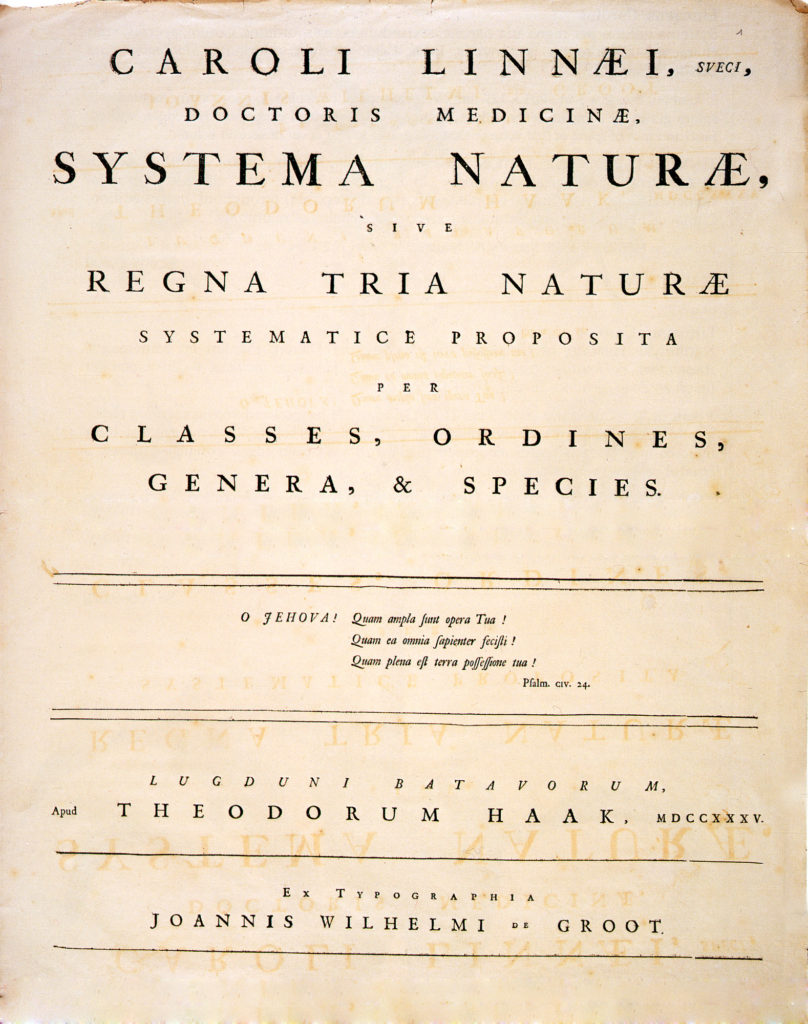

La 10e édition de son livre « systema natura » publié en 1758 est le vrai point de départ de toute la classification qui eut lieu par la suite.

Linné y nomma pas de 600 espèces d’oiseaux . Il les repartit en 6 ordres, basés sur des caractères, qui comprenaient :

1 ) les accipitres (oiseau de proie)

2) Picae (pics pie, perroquets)

3) anseres (les oies)

4) Grallae (les échassiers)

5) Gallinae (les poules)

6) Passeres (les passereaux)

Historique

La classification linnéenne n’a cessé d’évoluer et des espèces ont pu changer d’épithète voire de genre au fil des découvertes scientifiques.

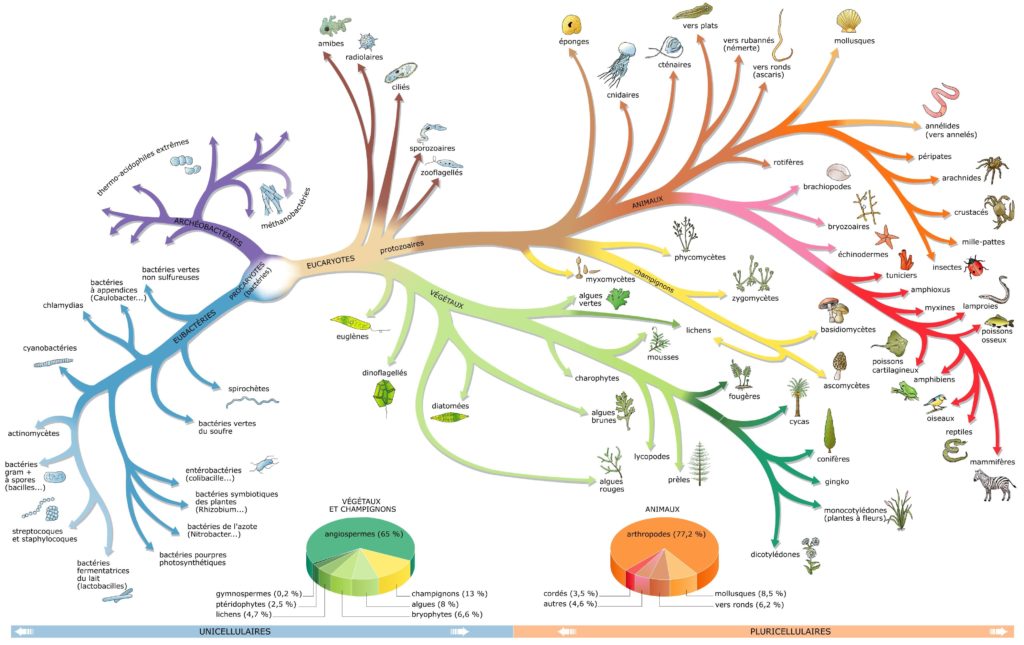

Mais la classification avait commencé bien avant lui. Aristote (350 av J.C) fut le premier en en divisant les être vivants en deux règnes, les « animaux » eut les « végétaux ».

Cette vision sur deux règnes dura jusqu’au XIXe siècle ou Ernst Haeckel rajouta le règne des « protistes » qui classe les organismes unicellulaires.

Les progrès de la science permirent récemment de rajouter deux nouveaux règnes au trois premiers. Les procaryotes (unicellulaires sans noyau) ainsi que les champignons dont on put voir qu’ils avaient une paroi cellulaire comme les végétaux, mais qu’elle était faite de chitine, le même matériau qui compose la carapace des insectes.

Enfin, il y a peu, lors d’une étude sur les archéobactéries, les scientifiques se rendirent compte que ces dernières étaient très éloignées des bactéries. Rebaptisés « archée » elles forment maintenant le sixième règne du vivant.

Vu d’aujourd’hui

Certains se moquent aujourd’hui des naïvetés ou des erreurs de Linné. Il avait dû cacher à sa femme très pudibonde ses travaux sur la sexualité des plantes et croyait que les oiseaux qui disparaissaient en fin d’automne passaient l’hiver en boule au fond des lacs. On n’avait alors pas encore découvert le phénomène de la migration.

Plus choquante est sa division des humains en 5 espèces (américaine, européenne, asiatique, africaine et !!!! monstrueuse) qui est considérée aujourd’hui comme une théorie à l’origine du racisme scientifique. Au départ basée sur des critères géographiques, elle le fut ensuite sur la couleur de Peau. Et chacune avait ses caractéristiques propres. Les Indiens d’Amérique étaient colériques, rouge de peau, francs, enthousiastes et combatifs. Les Africains, flegmatiques, noirs de peau, lents, détendus et négligents. Les Asiatiques mélancoliques, jaunes de peau, inflexibles, sévères et avaricieux. Quant aux Européens, dont il faisait partie, ils étaient bien sûr au-dessus du lot et avaient droit à de plus grandes qualités. Sanguins et pâles, ils étaient musclés, rapides, astucieux et inventifs.

Il faut cependant essayer de se remettre dans le contexte de l’époque (les années 1700) et comprendre qu’à l’époque ce genre de pensée était la norme et que Linné, hélas, sur ce plan-là, ne fut pas un révolutionnaire.

Mais l’on ne devrait pas trop se moquer. Le travail de Linné dans le domaine du vivant a changé la face du monde comme des découvertes de Copernic ont révolutionné le domaine de l’astronomie et celui de Darwin la vision de d’évolution . N’oublions pas non plus que l’évolution de nos connaissances est sans fin et en perpétuel mouvement. Dans 300 ans, certaines de nos croyances d’aujourd’hui paraitront tout aussi ridicules à nos descendants.

Classification des espèces représentée sous la forme d’un arbre du vivant :

Linné et les perles

On le sait peu, mais Linné est aussi celui qui inventa la technique qui permet d’obtenir de nombreuses huîtres perlières. Lors de son voyage en Laponie en 1732, il visita une pêcherie de perles basée sur le lac de Purkijaure. À l’époque, il fallait ouvrir des milliers de coquillages pour trouver une seule perle. Ce gâchis intrigua Linné et il se demanda s’il n’était pas possible d’améliorer le système. De retour à Uppsala, il fit plusieurs essais et finit par introduire une petite dose de plâtre dans des moules perlière avec l’espoir que la nacre s’y fixe dessus. Il les plaça dans la rivière de la ville et six ans plus tard obtint de bons résultats et plusieurs perles de la taille d’un pois.

Il perfectionna alors sa technique en utilisant un fil d’argent et vendit son brevet, mais l’acquéreur n’utilisa jamais la technique.

Elle ne fut redécouverte que plus tard, en 1900 lorsque des personnes la trouvèrent dans ses manuscrits conservés à Londres. Depuis, les Japonais se sont emparés de ses techniques et les ont fait évoluer.

Linné fixiste

Linné est un naturaliste « fixiste » ce qui lui a été beaucoup reproché par la suite. C’est sûrement l’une des raisons pour lesquelles son œuvre n’a pas été admirée comme elle aurait dû l’être.

Pétri de religiosité, il pensait en effet que les espèces avaient été créées par dieu lors de la genèse et qu’elles resteraient les mêmes jusqu’à la nuit des temps.

Darwin démontrera un siècle plus tard que tout cela était bien sûr totalement faux et que les espèces, au contraire, parties de cellules minuscules résultant des conditions atmosphériques favorables, n’avaient cessé d’évoluer et de se transformer.

Mais comment en vouloir à Linné qui vivait dans son temps où la pensée fixiste était la plus répandue pour ne pas dire la seule à exister.

L’évolution de la science prit une autre direction et il en paya le prix fort. Rares sont ceux qui peuvent voir la lumière quand elle se trouve perdue au beau milieu de l’ombre.

La taxonomie aujourd’hui

Depuis quelques années, la taxonomie classique a subi de nombreuses critiques qui visent sa « léthargie » et sa lenteur à décrire les espèces . Lenteur d’autant plus critiquée que de nombreuses espèces disparaissent rapidement . Les scientifiques les plus virulents considèrent la taxonomie comme une science figée qui propose des résultats statiques aux autres scientifiques alors qu’eux-mêmes sont engagés dans des recherches dynamiques et changeantes qui sans cesse font évoluer leurs résultats.

Mais cela n’est pas totalement vrai puisque les noms scientifiques évoluent sans arrêt et que de nombreuses espèces ont été renommées plusieurs fois pour coller aux progrès de la science .

Reste que les avancées scientifiques ont apporté de nouveaux outils et qu’ils sont déjà très utilisés pour classer les espèces.

Ces outils prendront certainement plus d’importance à l’avenir. Certains proposent déjà d’automatiser les analyses taxonomiques en faisant des séquençages rapides de certaines parties du génome.

Autre critique avancée par les détracteurs, des relents de racisme et de colonialisme présent dans les noms d’oiseaux, et des noms scientifiques d’espèces influencés par les événements politiques. Dans son article sur les noms d’oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg évoque « le ministère de l’environnement turc qui décida que les noms d’animaux faisant référence au Kurdistan et à l’Arménie seraient modifiés . C’est comme cela que le renard roux (Vulpesvulpes Kurditanica) fut rebaptisé « vulpes vulpes » et que le mouflon passa de « ovis armeniana » à « ovis orentalis anatolicus ».

L’avenir nous dira dans quelle direction se dirigera la taxonomie. Elle restera certainement, pendant un moment, un mixte des anciennes méthodes et des nouvelles puis se dirigera par la suite vers les méthodes qui lui permettront d’être la plus juste.

Quoi qu’il en soit et quelques soit les directions qui seront prise dans le futur , Linné demeurera à jamais l’homme qui, en 1758, eut cette lumineuse idée de classer et de nommer les espèces .

On n’oubliera pas que les animaux, les plantes ou les minéraux ne choisissent pas leur nom et que ce dernier nous renseigne souvent bien plus sur celui qui le donne que sur celui qui le reçoit.

* la classification des minéraux se fait aujourd’hui grâce l’analyse de la composition chimique des roche. On utilise pour cela la méthode de Strunz ou celle de Dana.

Ping : Les taxons - le jardin des oiseaux