Présentation

Les lépidoptères sont un ordre d’insectes dont la forme adulte, appelée imago, est le papillon . Après les coléoptères et les diptères (mouches), Il est l’un des ordres qui rassemblent le plus d’espèces. On compte à ce jour entre 15000 et 170000 espèces de papillons décrites. D’après les spécialistes, 7000 d’entre elles vivraient en Europe et plus de 5000 en France . Mais chaque année de nouvelles espèces sont décrites, même s’il s’agit pour la plupart de tous petits papillons. Les plus gros, bien visibles, sont connus et répertoriés depuis longtemps.

Origine

Les lépidoptères comme les trichoptères sont les deux branches issues du super-ordre des Amphiesmenoptera qui est apparu sur terre il y a 250 millions d’années. C’est dire que les papillons ne datent pas d’hier. Le fossile de papillon le plus ancien est Archaeolepis Mane. il date de 190 millions d’années. Ses écailles et ses ailes fossilisées ont été découvertes dans le sud de l’Angleterre par le géologue James Frederick Jackson (1894–1966)

Familles

On a recensé aujourd’hui près de 134 familles de papillons dans le monde . ce nombre n’est pas définitif et il est tout à fait possible que d’autres familles soient découvertes dans les années à venir .

les principales familles de papillons de jour (rophalocères) que l’on peut rencontrer en France sont :

1) Les Nymphalidae

Les Nymphalidae sont la plus grande famille de papillons diurnes avec 542 genres et plus de 6000 espèces répertoriées et décrites dans le monde .

Ils comptent dans leur rang quelques-uns des plus beaux papillons comme les monarques ou les morphos.

En France on compte plus de 130 espèces comme le Paon du jour (Aglais io) , le vulcain , la petite tortue (Aglais urticae) la belle dame (vanessa cardui) , la carte géographique (Araschnia levana), le petit mars changeant (apatura ilia) ou le Robert le diable (Polygonia c album) .

Cette famille est divisée en 12 sous-familles. (Apaturinae, Biblidinae, Calinaginae, Charaxinae, Cyrestinae, Danainae, Heliconiinae, Libytheinae, Limenitidinae, Morphinae, Nymphalinae, satyrinae.)

Certaines de ces sous-familles étaient autrefois considérées comme des familles distinctes, mais des traits communs ont permis de les réunir sous la même dénomination.

Les Nymphalidae sont de taille moyenne et ont souvent des ailes vivement colorées . Ils ont également la première paire de pattes atrophiée et couverte de poils qui ne sert pas à marcher. . Les ailes antérieures possèdent également toujours 12 nervures . Les antennes des Nymphalidae sont aussi longues que le corps et portent 3 arêtes. On dit qu’elles sont tricarénées.

La famille des Nymphalidae a été decrite en 1815 par le naturaliste et archéologue américain d’origine Franco italienne, Constantin Samuel Rafinesque.

2) Les Papilionidae

Les papilionidés sont une famille de lépidoptères qui comptent 600 espèces connues dans le monde . La plupart des espèces qui font partie de cette famille sont des grands papillons diurnes. Ils portent généralement des couleurs vives , ont un vol vigoureux et certains ont une queue qui prolonge les ailes postérieures. La majorité des papillons de cette famille vivent sous les tropiques et l’on trouve parmi eux des papillons de très grande taille comme l’Ornithoptère de la Reine Alexandra. La femelle de cette espèce est connue pour être le plus grand papillon diurne. Elle peut avoir une envergure 28 cm.

11 espèces vivent en Europe. les papillons les plus connus de cette famille sont le machaon , la diane, le flambé ou l’ apollon.

Les Papilionidae se distinguent des autres familles par quelques différences anatomiques.

Les chenilles possèdent un osmeterium sur le dessus de la tête. Cet organe érectile qui sort de sa cache à la moindre alerte a la forme d’une langue de serpent et dégage une forte odeur censée repousser les prédateurs .

La deuxième nervure anale sur l’aile postérieure atteint le bord de l’aile alors qu’elle fusionne avec la première dans les autres familles .

Les écailles cervicales se rejoignent sous le cou.

Les 6 pattes sont fonctionnelles chez les deux sexes.

La famille des Papilionidae a été créé en 1802 par l’entomologiste Français pierre Henri Latreille .

3) Les Pieridae

La famille des Piéridae regroupe plus de 2000 espèces dans le monde. Plusieurs espèces sont migratrices et ont ainsi pu se répandre largement dans le monde. La plupart des Pieridae ont une couleur de fond blanche ou jaune, mais certaines espèces ont des couleurs très vives voire des zones transparentes sur les ailes. En Europe on peut trouver une cinquantaine d’espèces qui font partie des papillons les communs et les plus connus. Qui n’a jamais entendu parler des piérides du chou et de la rave, du citron, du souci ou de l’aurore dont le mâle illumine nos printemps avec son petit soleil.

Les Pieridae sont caractérisés par des particularités anatomiques.

Leurs chenilles sont vertes . Les chrysalides sont presque toujours attachées par le crémaster et une ceinture de soie. Leurs œufs sont cannelés et en forme de quille. Les adultes n’ont pas de palpes maxillaires et leurs yeux sont arrondis.

Les mâles ont souvent des andrologies sur le bord des ailes postérieures.

Il existe souvent un dimorphisme très net marqué par la couleur ou par des taches noires.

Etc.

La famille des Pieridae a été créée en 1820 par l’entomologiste anglais William Swainson. D’autres sources en attribuent la paternité à l’entomologiste français Philogène AugusteJoseph Duponchel qui l’aurait, lui, crée en 1935 .

4) Les Lycaenidae

Les lycénidés sont une famille de lépidoptères qui compte plus de 6000 espèces dans le monde , une centaine en Europe et près de 65 en France . On pourra ainsi croiser dans l’exagone des papillons comme l’argus bleu (Polyommatus icarus) , le collier de corail (aricia agestis) , l’azuré des nerpruns (Celastrina argiolus)ou le Thècle de l’yeuse (Satyrium ilicis).

De petites tailles, les adultes sont généralement colorés. Le dessus des ailes comporte des écailles qui provoquent de belles iridescences. Cette particularité se retrouve dans les noms vernaculaires de certaines espèces comme les azurés ou les cuivrés. Il existe souvent un dimorphisme qui fait que les mâles portent des couleurs vives alors que les femelles restent dans des teintes plus neutres et moins visibles. Le dessous des ailes est plus terne .Les antennes plutôt courtes sont collées aux yeux . Ces derniers sont souvent entourés par une bande d’écailles blanches . Ils n’ont pas de palpes maxillaires .

La famille des lycénidés a été décrite et crée en 1815 par l’entomologiste britannique William Elford Leach.

Elle est divisée en sept sous-familles :

les Aphnaeinae

les Curetinae

les Lycaeninae

Les Miletinae

Les Polyommatinae

Les Poritiinae

Les Theclinae

5) Les Hesperiidae

Les hespéridés sont une famille de lépidoptères qui regroupe plus 4200 espèces dans le monde. La plupart d’entre elles vivent dans la région néotropicale. Une trentaine d’espèces vivent en Europe dont 28 en France. Parmi les Hespéridés que nous pouvons rencontrer dans l’hexagone il y a la sylvaine, l’Hespérie de l’Alcée ou l’Hespérie de la mauve.

Les Hespéridés sont des papillons robustes de petites tailles. La teinte est généralement brune avec des marques claires. Certaines espèces tropicales présentent néanmoins des couleurs plus vives. D’autres ont une petite queue qui prolonge les ailes antérieures.

Parmi les traits qui les caractérisent, on peut noter les antennes qui se terminent par une pointe recourbée vers l’arrière ainsi qu’une tête presque aussi large que l’abdomen . Ils ont aussi la particularité d’avoir des caractères propres aux hétérocères et aux rhopalocères. Ils maintiennent notamment les ailes à la verticale la nuit ou lorsqu’il fait sombre alors que les hétérocères les maintiennent à plat. Mais le jour lorsqu’ils sont actifs, certains maintiennent les ailes postérieures à l’horizontale et les antérieures relevées, alors que les rhopalocères les gardent tous à la verticale.

Les hespéridés sont aussi connus pour avoir une vision supérieure aux autres papillons grâce à une plus grande distance entre les ommatidies* et les cellules sensorielles. Cette particularité augmente la résolution et la sensibilité de leur vue et leur permet d’effectuer des figures en vol d’une grande précision..

La famille des Hesperiidae a été décrite par l’entomologiste français Pierre André Latreille en 1809.

Les principales familles de papillons de nuit (hétérocères) que l’on peut trouver en France sont :

- Les Zygènes (Zygène de la filpendule, zygène fausta, zygene de la coronille, etc…)

- Les Hyponomeutes(Hyponomeute du pommier, Hyponomeute du fusain, Hyponomeute du cerisier, etc…)

- Les Geomètres (L’alterné, le céladon, La phalène picotéen, l’éphyre trilignée, La petite boarmie crépusculaire))

- les Sésies (Sésie apiforme, Sésie bembex, Bembecia ichneumoniformis, etc…)

- Les Pyrales (Pyrale du buis , pyrale de la lyuzerne, pyrale de l’ortie, etc…)

- Etc…

Parmi les hétérocères deux tiers sont des « Microlépidoptères » que le grand public appelle d’un seul mot « les mites ». le dernier tiers est constitué par les « Macrohétérocères ».

Quelques chiffres

Papillons de jour et papillons de nuit représentent 9 pour cent de toutes les formes de vie qui existent sur terre . Mais un chiffre est encore plus intéressant et surprenant : Si l’on prend en compte tous les papillons qui existent, ceux qui vivent le jour ne représentent que 5 pour cent . Tous les autres, soit 95 pour cent, sont des papillons de nuit . Voilà un chiffre qui devrait nous faire réfléchir sur la différence, souvent très grande, qui existe entre ce que l’on croit ou voit et ce qui est vraiment.

Autre détail qui devrait, lui, nous faire réfléchir sur la valeur de notre jugement esthétique . Les papillons les plus évolués ne sont pas comme on pourrait l’imaginer les plus beaux ni les plus colorés mais ceux qui font partie de la famille des noctuelles. Les membres de cette famille vivent pour la plupart la nuit et nous les trouvons en général très laid, voir sans aucun intérêt (sic).

Caractéristiques

Comme son nom l’indique lépido (écaille) et ptères (ailes) , le mot lépidoptère désigne l’ordre qui regroupe l’ensemble des insectes qui ont des écailles sur le corps et notamment sur les ailes. On ne les voit pas forcément à l’œil nu, mais les écailles des papillons apparaissent très nettement dès qu’on utilise un fort grossissement. (illustration ).

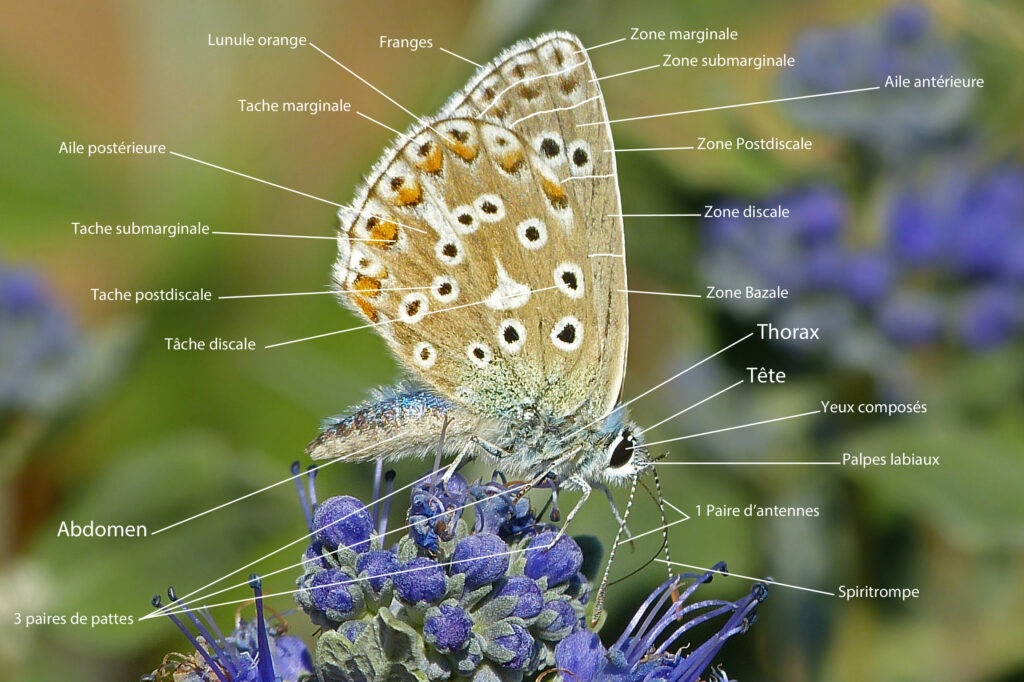

D’autres particularités les caractérisent comme d’avoir :

Deux paires d’ailes membraneuses recouvertes d’écailles

Trois paires de pattes.

Ils sont aussi des insectes holométaboles.

C’est-à-dire que leur développement passe par un développement complet qui va de l’œuf à la larve (la chenille chez le papillon) puis à la nymphe (chrysalide chez le papillon) puis à l’imago (version adulte du papillon).

Rhopalocères ou hétérocères

Le système de classement général des animaux est dû au naturaliste suédois Linné (1707-1778). Celui-ci créa « la classification binominale » qui permet de décrire les espèces en deux noms. Le nom générique qui définit le genre et l’épithète qui la qualifie.

Au début de la classification, Linné plaçait toujours les lépidoptères dans le genre « papilio ». Puis d’autres naturalistes prirent le relais et créèrent de nouveaux genres ainsi que des familles qui permettaient de rassembler les papillons qui avaient des caractéristiques communes.

c’est ainsi que sont nés les 2 sous-ordres des rhopalocères et des hétérocères qui étaient censés représenter, d’un côté les papillons de jour, et de l’autre les papillons de nuit.

Proposés par le médecin et entomologiste français Jean Baptiste Dechauffour de boisduval, ils furent employés pendant de très nombreuses années pour classer les papillons. Ils sont encore utilisés par commodité aujourd’hui, bien qu’ils soient considéré comme faux et dépassés par les scientifiques.

Ce classement s’effectuait en fonction de la morphologie des antennes.

Rhopalocères

Dans le sous-ordre rhopalocère étaient classés les papillons dits « de jour ». Comme l’indique leur nom qui vient du grec « rophalon » massue et de « keras » corne , il rassemblait les papillons qui avaient des antennes en forme de Massue.

Hétérocères

Dans le sous-ordre hétérocère étaient classés les papillons dits « de nuit » qui était en réalité tous les papillons qui n’avaient pas d’antenne en forme de massue. D’où leur nom Hétérocère qui signifie en grec : celui qui a des antennes (keras) autre ou différent (Hétéro).

Cette classification a été abandonnée, car elle avait de très nombreux défauts.

Le principal reproche était que de nombreux papillons dits « de nuit » vivaient aussi le jour et que l’on pouvait également rencontrer des papillons de jour, la nuit . Pour rattraper le coup, les scientifiques les baptisèrent les « hétérocères diurnes » , c’est-à-dire les papillons de nuit qui vivent le jour.

Un autre défaut était que les rhopalocères avaient été regroupés ensemble parce qu’ils créent un vrai groupe avec des espèces apparentées entre elles alors que les hétérocères avaient été classés ensemble pour la simple raison qu’ils n’avaient pas d’antennes en forme de massue. Le résultat était qu’a part cette maigre caractéristique ils étaient très différents et n’avaient, pour la plupart, aucun lien de parenté entre eux .

Ces catégories battaient vraiment trop de l’aile (c’est le cas de le dire) et pour toutes ces raisons elles n’ont plus cours aujourd’hui dans le milieu des lépidoptéristes (papillonistes*).

Je n’irais pas trop loin dans les explications qui deviennent très complexes et réservées aux spécialistes, mais les papillons sont aujourd’hui divisés en deux sous-ordres principaux.

les zeugloptera qui regroupent des papillons assez primitifs qui ne possèdent pas de trompe, mais des mandibules avec lesquels il broie les grains de pollen et les glossata dans lequel on retrouve la plupart des espèces qui ont une trompe et qui se nourrissent de jus par aspiration.

Deux autres petits sous ordres ne regroupent que quelques papillons.

Les Heterobathmiina qui comprennent la famille sud américaine des Heterobathmiidae, représentée par seulement 9 espèces et Les Aglossata sont représentés par une seule famille, les Agathiphagidae. Cette famille ne compte qu’un genre , Agatiphaga et 2 espèces .

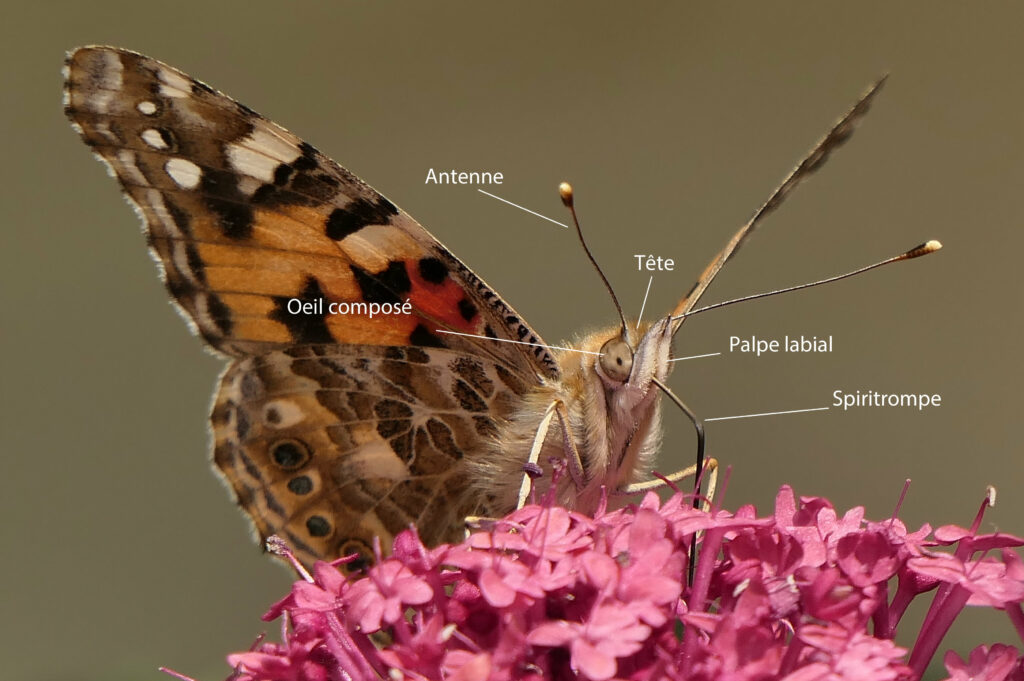

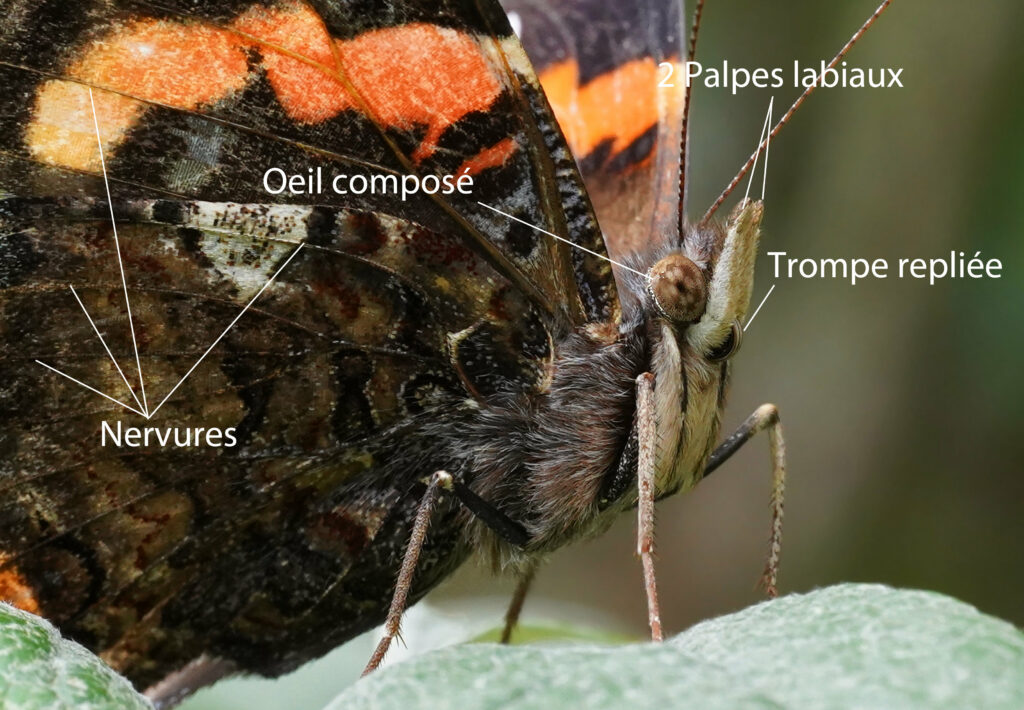

L’appareil buccal

Les lépidoptères se caractérisent aussi par un appareil buccal de type suceur (à l’exception de quelques rares espèces dites archaïques) .

Ils se nourrissent en effet grâce à une trompe (spiritrompe), plus ou moins longue selon les espèces, qui leur permet d’aspirer les sucs et les nectars des plantes.

La Trompe

La trompe, appelée aussi spiritrompe ou proboscis, s’insère entre les 2 les palpes labiaux. Ces derniers ont pour fonction de la protéger lorsqu’elle est replié à l’état de repos. Ils sont également recouverts de capteurs qui détectent les odeurs de nourriture. Certains spécialistes pensent qu’ils pourraient aussi jouer le même rôle que les moustaches du chat et qu’ils permettraient de détecter, par effleurement, des dangers que les yeux ne peuvent pas voir.

Les yeux

Deux gros yeux composés se trouvent de chaque côté de la tête. Chacun peut compter jusqu’à 15000 facettes appelées ommatidies. L’ensemble donne au papillon une excellente vision en mosaïque sur 360 degrés. Comme les punaises, les libellules et de nombreux insectes, les papillons peuvent aussi avoir des yeux simples nommés (ocelles) qui servent à la stabilité du vol et sont aussi des capteurs de lumière. Les yeux simples sont moins visibles que sur les guêpes ou les mantes religieuses en raison des poils qui recouvrent souvent la tête des papillons. Contrairement à d’autres insectes qui peuvent avoir jusqu’à trois ocelles, les papillons n’en ont jamais que deux, un de chaque côté de la tête et jamais d’ocelle médian.

Les antennes sont fixées juste au-dessus. Elles peuvent être orientées dans plusieurs directions et sont recouvertes par de nombreux capteurs. Elles jouent un rôle très important dans la vie du papillon et sont de véritables radars sensoriels capables de détecter les prédateurs ou les autres animaux en mouvement , les phéromones sexuelles ou les effluves de nectar . Les mâles de certaines espèces comme les saturnides les ou les lasiocampides ont des antennes bien plus larges en forme de peigne ou de râteau couvertes de centaine de milliers de capteurs qui sont capables de détecter les phéromones des femelles a plus de 2 km . Elles servent aussi à la communication tactile . Lorsqu’on observe les papillons, il n’est pas rare d’en voir les utiliser pour toucher ou frôler d’autres lépidoptères.

Différentes formes d’antennes (Photo google)

La taille et leur forme diffèrent selon les familles des papillons. Grâce à elles, on peut distinguer les papillons dits diurnes ( rhopalocères) qui ont des antennes qui se terminent par une massue arrondie. Seule exception à la règle, les hespéridées dont les massues se terminent par une sorte de petite virgule.

Les hétérocères diurnes ou papillons dits de nuit (bien que beaucoup vivent aussi le jour) ont des antennes aux formes plus variées qui peuvent être en forme de peigne, sétiforme, filiforme unipectinée, bipectinée filiforme. Mais la nature ne se laisse jamais emprisonner dans des généralités et il aussi existe des hétérocères diurnes qui ont des antennes en forme de massue (Zygènes).

L’organe de Johnson se trouve au pied de chaque antenne . Celui-ci a pour fonction de détecter la position des antennes et d’aider à leur orientation. Il sert également à la stabilité et à l’orientation lors du vol. D’après des études récentes effectuées sur le monarque, l’organe de Johnson serait capable de détecter le champ magnétique et servirait notamment pendant les migrations .

Corps

Le corps est composé par le thorax et l’abdomen .

Le premier se compose de 3 segments qui servent d’ancrage pour les ailes et les pattes. À l’intérieur, de puissants muscles permettent aux papillons de voler. On imagine leur force quand on sait que les ailes battent au rythme de 5 à 10 battements par seconde. Les membres de la famille des hespéridées détiennent le record avec 20 battements Secondes. C’est déjà très bien, mais les papillons ne sont pas les plus rapides à ce petit jeu. À titre de comparaison, une chauve-souris bat des ailes 16 fois /secondes, l’abeille 230 fois /secondes, le moustique 600 fois/ secondes et le grand gagnant est le minuscule moucheron Forcipomya qui peut battre des ailes plus de 1000 fois par seconde.

L’abdomen, lui, est cylindrique . Il est constitué de dix segments faits de chitine et reliés entre eux par des tissus souples qui permettent la souplesse nécessaire pour l’accouplement et la ponte.

il contient la plupart des organes comme le tube digestif , les spiracles qui relié à de minuscules sacs font office de poumons, ainsi que les organes génitaux.

Les lépidoptères possèdent tous 2 paires d’ailes (à l’exception de quelques espèces aptères*) . Ce sont elles qui nous émerveillent quand nous voyons passer un papillon .

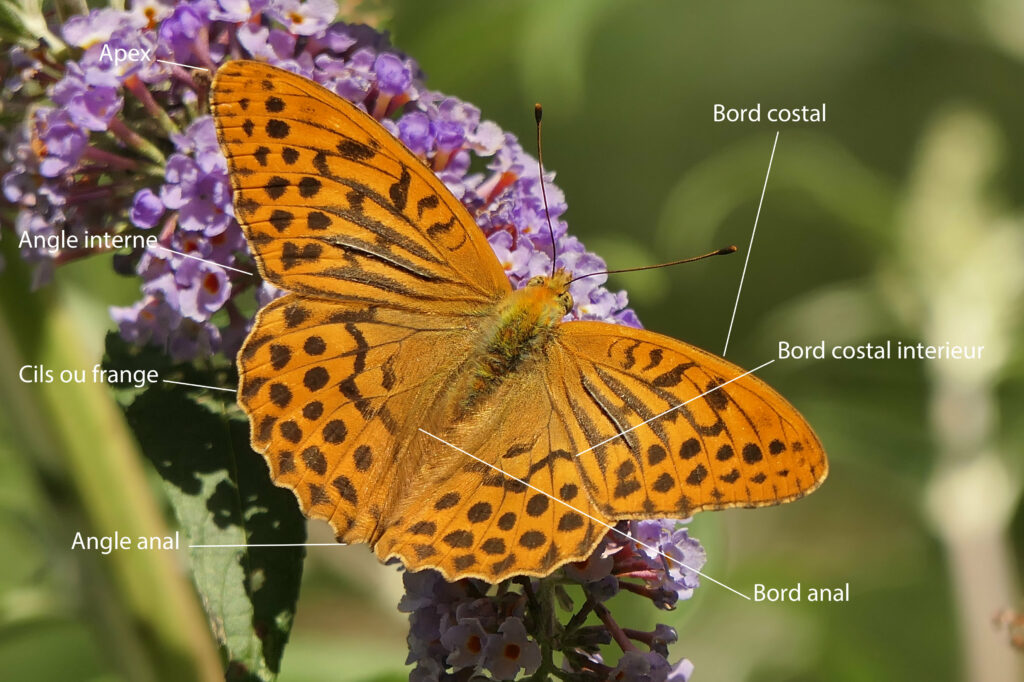

Chaque aile est composée d’une double membrane dont la rigidité est renforcée par des nervures creuses qui partent de la base de l’aile . Les plus grosses contiennent des vaisseaux où passent eau et oxygène ainsi que des nerfs qui sensibilisent l’ensemble. Les nervures et leurs nombres varient selon les espèces, mais le principe reste le même . Elles sont parfois cachées par les écailles qui recouvrent les ailes, mais on les voit très bien chez certaines espèces comme le Gazé ou certains papillons aux ailes transparentes. La forme des nervures du papillon est souvent caractéristique de la famille auquel il appartient . Elle est l’un des éléments qui permettent l’identification. Les nervures portent toutes un nom suivant l’emplacement où elles se trouvent .

Les membranes sont transparentes, mais elles sont recouvertes, chez la plupart des papillons, par des écailles qui ont donné leur nom à l’ordre .

Ces écailles ont la forme de tuiles plates ou de gouttes et sont agencées en quinconce comme les tuiles d’un toit . Elles recouvrent les ailes, mais recouvrent également le corps et leur patte voire leur trompe et leurs antennes . Leur forme varie selon l’endroit où elles se trouvent pour s’adapter à la fonction qu’elles vont avoir . Elles peuvent être adaptées pour le vol et l’aérodynamisme ou renforcées pour la protection de certaines parties plus fragiles comme l’abdomen ou les parties génitales . Les écailles-tuiles sont constituées de chitine, une molécule naturelle qui a de nombreuses vertus comme la légèreté , la robustesse, la souplesse ou l’hydrophobie l’imperméabilité qui permet de pouvoir continuer à voler un temps malgré la pluie de rester au sec carapace de nombreux insectes et mollusques sont faires de chitine.

Androconies

Les androconies sont des écailles glandulaires souvent regroupées en touffe sur les ailes des mâles. Lors des périodes de reproduction, elles émettent des phéromones sexuelles qui attirent les femelles. Chez certains mâles, elles apparaissent sous la forme de bandes noires ou de zones luisantes sur le dessus des ailes.

Les femelles dégagent aussi des odeurs pour attirer les mâles par des glandes situées au bout de l’abdomen. Ces odeurs sont très puissantes et peuvent attirer de nombreux mâles qui les sentent à de grandes distances.

Dimorphisme

Il existe plusieurs caractéristiques qui permettent de distinguer les mâles des femelles . Les femelles sont souvent un peu plus grandes que les mâles. Elles ont également les ailes plus arrondies et possèdent un abdomen plus épais qui est adapté pour contenir les œufs. Comme chez les oiseaux et de nombreuses autres espèces, les femelles ont également très souvent des teintes bien plus discrètes que les mâles. Cette différence vient de ce que le mâle a besoin d’être vu de loin par la femelle au moment de la reproduction alors que les femelles doivent rester discrètes pour pouvoir mener à bien la ponte sans être repéré par les prédateurs .

La différence est parfois très légère, mais il en existe un grand nombre ou elle est très marquée comme chez l’argus bleu ou le petit mars changeant.

l’hémolymphe

Contrairement à nous , les insectes n’ont pas vaisseaux sanguins et donc pas de sang . Celui-ci est remplacé par l’hémolymphe dans lequel les organes baignent directement. De couleur verdâtre ce liquide remplit de nombreuses fonctions comme apportés des nutriments, évacuer les déchets , lutter contre les infections ou les éléments pathogènes, etc… Injecté sous pression lors de la sortie de la chrysalide c’est lui qui permet au papillons de déplier ses ailes. Le zoologiste allemand Herman Landois est le premier à s’être intéressé à ce l’hémolymphe en 1864.

Cycle des papillons

Comme les diptères, les hyménoptères ou les coléoptères, les lépidoptères sont des insectes holométaboles. On dit aussi parfois qu’ils sont des insectes Endoptérygotes, c’est-à-dire que leur cycle biologique passe par 4 stades dont 3 où ils ont une forme différente de celle de l’adulte . Pour cette raison, Linné a baptisé « imago » le dernier stade, car l’insecte est enfin à l’image de ses parents.

Ces 4 stades sont :

- l’œuf dans lequel l’embryon se développe .

- La larve, appelée chenille chez les lépidoptères, qui se développe en plusieurs mues .

- La nymphe, ici nommée chrysalide, ou s’opère la métamorphose (stade nymphal)

- Le stade adulte, appelé aussi imago comme je l’ai expliqué ci-dessus.

Le principal avantage apporté par ce système vient de ce que chaque stade a son type d’alimentation et que les uns n’épuisent pas les ressources alimentaires des autres .

L’embryon se nourrit de l’intérieur de l’œuf , la chenille de sa plante hôte, la nymphe, elle, ne mange pas et l’adulte se nourrit avec sa trompe du nectar des fleurs ou de la sève des arbres (voir partie alimentation du papillon).

Anna Maria Sibylla Merian

Le cycle de vie en 4 stades a été découvert et mis en avant par la peintre allemande Maria Sibylla Merian. C’est elle aussi qui découvrit, grâce à ses observations minutieuses, de nombreux autres détails touchant à la vie des papillons et des insectes . Elle fut la première notamment à comprendre que les femelles papillons pondaient sur certaines plantes dont dépendaient leurs chenilles. Pour le dire plus simplement, elle découvrit que chaque espèce de papillons a ses plantes hôtes et que les chenilles de ces espèces ne se nourrissent que de certaines plantes .

(Photo de Maria et du cycle des papillons avec l’image du thysiana agripini)

Détail du cycle des papillons

1 ) Les œufs

Les œufs portent en eux tout le devenir de l’insecte. Chez les lépidoptères les formes et les couleurs sont infinies et varient selon les espèces ou les sous-espèces . Ils peuvent être sphériques ou ovales comme la plupart des œufs, mais peuvent aussi avoir des formes plus aplaties, en forme de cône, de ballon de rugby ou de bouteilles . Les motifs ou les alvéoles qui se trouvent dessus peuvent prendre eux aussi les formes les plus étonnantes. De tous les insectes, les papillons sont ceux qui ont les formes d’œufs les plus variés.

Grâce à ces différences les spécialistes sont capables de dire l’espèce et souvent aussi son stade en observant la forme l’ emplacement ou la couleur des œufs .

Les œufs peuvent être blancs , roses, jaunes ou verts, mais ils peuvent prendre des teintes plus sombres juste avant l’éclosion . On peut d’ailleurs parfois apercevoir l’embryon juste avant l’éclosion à travers le chorion* devenu translucide.

La taille des œufs n’est pas forcement en rapport avec la taille du papillon. De gros papillons peuvent pondre de tout petits œufs et inversement. Pour ce qui concerne les espèces que nous pouvons voir en France ou en Europe, la taille peut aller de 0.3 mm à 3 mm. Leur diamètre diminue au fur et à mesure que la femelle vieillit, car ces réserves nutritives se réduisent.

Les œufs sont déposés en groupe ou isolément par la femelle sur ou à côté de la plante hôte qui deviendra la nourriture principale de la chenille. Habituellement , la femelle les colle sur le revers des feuilles pour qu’ils restent invisibles des prédateurs et qu’ils soient aussi à l’abri du soleil ou de la pluie, mais la nature étant ce qu’elle est on peut toujours trouver des exceptions à cette règle. Chez certaines espèces, la dépose est moins délicate. Les femelles « larguent » leurs œufs à proximité de la plante hôte comme un bombardier larguerait ses bombes .On se doute qu’avec cette technique approximative il doit y avoir un peu plus de casse.

Lors de la ponte, la femelle fait attention à repartir les œufs en fonction de la quantité de nourriture disponible pour que chaque chenille puisse se nourrir convenablement. Le manque de feuilles amènerait forcément au décès des chenilles . Certaines espèces sont cannibales et les individus finiraient par se manger entre eux s’il n’y a plus assez de nourriture.

Une fois qu’elle a pondu la femelle s’en va et ne s’occupe plus de sa descendance qui devra se débrouiller seule.

Pour la femelle, trouver la bonne plante n’est pas chose facile. Mais les papillons sont dotés d’organes extrêmement sensibles qui leur permettent de ne pratiquement jamais se tromper. Des zones comme les antennes ou les pattes sont notamment pourvues de nombreux capteurs qui informent le papillon sur le gout, l’odeur ou la texture d’une plante. On a longtemps cru que les femelles papillons retrouvaient les plantes parce qu’elles reconnaissaient les plantes sur lesquelles elles s’étaient nourries à l’état de chenilles, mais cette explication ne vaut pas pour toutes les espèces .

Dans son ouvrage très complet sur les papillons d’Europe, Michael Chinery* cite le cas de l’azuré des nerpruns dont la génération estivale de chenilles se nourrit sur le houx, mais qui une fois atteint le stade du papillon (l’imago) pond sur le lierre . On voit bien ici que la mémoire ne joue aucun rôle et que les papillons ont donc d’autres moyens que nous ignorons mais qui leur permet d’identifier à coup sûr leurs plantes hôtes.

Il arrive aussi que les œufs soient déposés dans des endroits où il n’y a pas la plante hôte. Cela arrive quand le temps ne permet pas de voler ou quand la femelle, malgré tous ses efforts, n’a pas réussi à trouver les bonnes plantes aux alentours . Prise de cours, elle doit alors se délester de ses œufs sur la première plante venue. La plupart des papillons réabsorbent leurs œufs lorsqu’ils se rendent compte de l’erreur qui condamne leur descendance . D’autres les laissent sur place et re-pondent plus tard sur la bonne plante .

En général les œufs sont pondus en grand nombre pour compenser les conditions climatiques et les prédateurs qui en détruisent beaucoup . Une femelle peut en pondre 200 en une seule fois et plus de 1000 au cours de sa vie.

La taille des œufs diminue au fur et à mesure que la femelle vieillit, car ces réserves nutritives se réduisent .

Les œufs des papillons possèdent une petite dépression sur le dessus où se trouvent un ou plusieurs trous (les pores micropylaires) par lequel entre le sperme lors de la fécondation. On appelle cette zone le micropyle . La coquille de l’œuf est également remplie de pores microcosmiques , les aéropyles*, par lesquels l’air peut entrer pour oxygéner la chenille en formation .

L’embryon se nourrit grâce aux réserves nutritives contenues dans l’œuf. En temps normal, Il faut de une1 à 2 semaines pour que la chenille soit entièrement formée et prête à sortir de l’œuf . Il faut beaucoup plus de temps lorsque l’espèce hiberne au stade de l’œuf et que l’embryon doit alors passer plusieurs mois enfermé dans sa coquille . Le développement est alors ralenti pour que l’éclosion puisse se dérouler aux premiers jours du printemps.

Les œufs destinés à passer l’hiver sont souvent plus gros et possèdent un chorion plus épais . Ils peuvent également contenir du glycérol qui fait office d’antigel ou être recouverts d’écailles déposées par la femelle au moment de la ponte .

*Chorion

Enveloppe externe de l’œuf.

*Mycropyle : Petite zone avec un ou plusieurs trous par lequel le spermatozoïde entre pour venir féconder l’œuf. Après la pénétration le micropyle se referme pour bloquer la venue d’autre spermatozoïde.

*Aéropyles : Canaux tout autour de l’œuf qui traversent le chorion des œufs d’insectes qui permettent l’oxygénation de la chenille en formation.

2 ) les chenilles

Après avoir découpées une partie du chorion pour sortir de l’œuf, les chenilles se mettent en quête de nourriture. Normalement, la mère a pondu les œufs sur la plate hôte et les chenilles n’ont pas un long chemin à faire pour prendre leur premier repas . L’activité principale des chenilles consiste d’ailleurs à se nourrir et elle le font très bien. Une chenille affamée peut dévorer une feuille complète en quelques minutes . Étant paysagiste de métier j’ai pu voir à plusieurs reprises des buis totalement défoliés en 1 nuit. Je quittais le domicile du client avec des buis en parfait état et lorsque je revenais le lendemain toutes les feuilles des arbustes avaient été dévorées par les chenilles de la pyrale du buis qui sont particulièrement voraces et souvent nombreuses.

Le style avec lequel les chenilles attaquent les feuilles peut permettre l’identification. Certaines espèces font des trous d’autres s’attaquent aux bordures alors que d’autres , comme la pyrale du buis, ne laissent rien derrière elles .

La nourriture des rhopalocères est essentiellement constituée de plantes à fleurs et notamment des feuilles bien que certaines espèces puissent s’attaquer à d’autres parties comme la tige , les fleurs ou les fruits .

L’alimentation des hétérocères est plus variée et ceux-ci peuvent aussi consommer des mousses, des fougères, les lichens ou les aiguilles des conifères.

Cette accumulation d’aliment a pour fonction de fournir l’énergie nécessaire aux diverses mues que la chenille va devoir traverser et en fin de cycle à sa transformation en papillon. Durant la nymphose le papillon ne prend plus aucune nourriture et la chenille doit parvenir à ce stade rempli d’Énergie pour être capable d’effectuer la grande métamorphose.

Le corps des chenilles est fait pour manger. Il est constitué d’une tête faite d’une capsule dure de chitine, de mâchoires très puissantes et d’un long corps mou traversé par un long intestin .

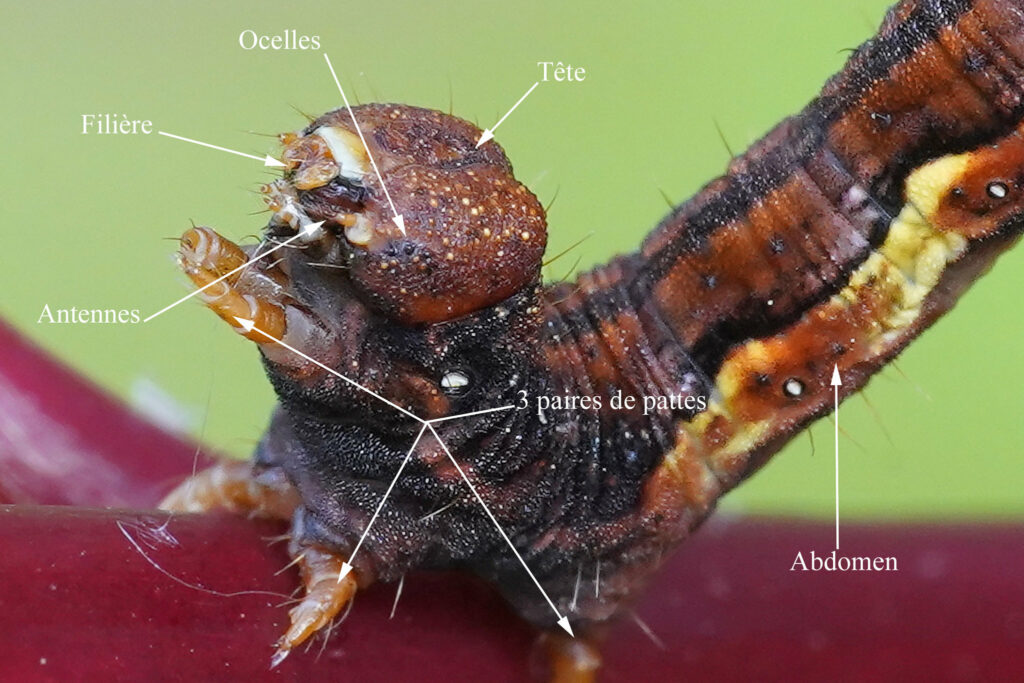

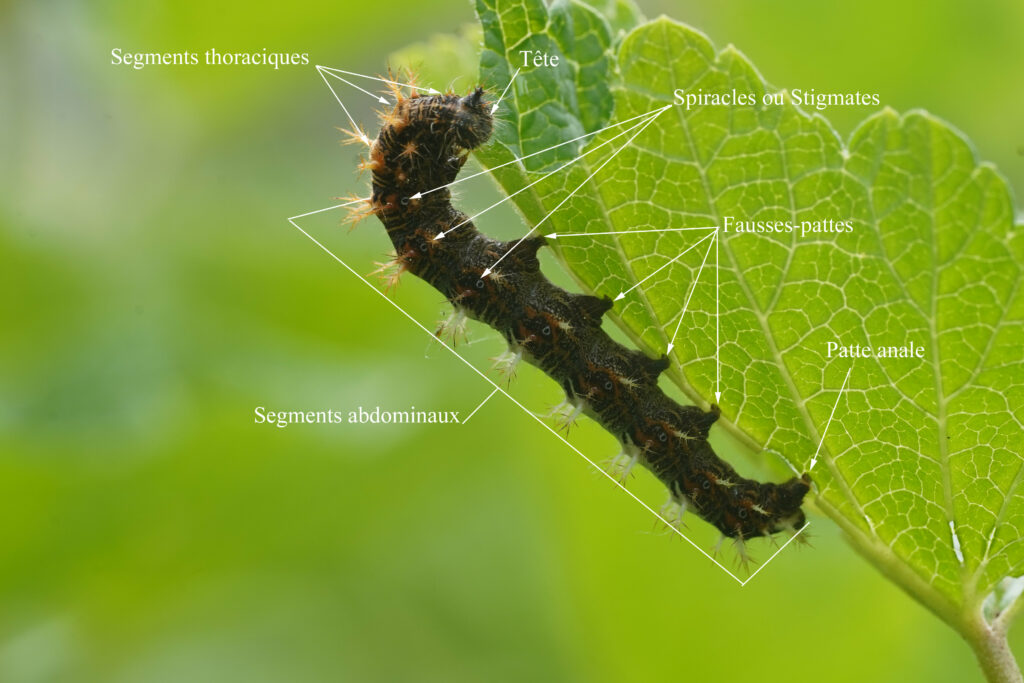

Si l’on entre un peu dans le détail, on peut dire que la chenille est constituée de 3 parties . La tête, le thorax et l’abdomen.

1 ) la tête est dotée de mâchoires très puissantes de type broyeur, d’une filière qui servira au filage de la soie , de palpes labiaux, de très courtes antennes et d’ ocelles, ou stemmates, qui sont des yeux simples qui ne permettent pas de voir des images, mais donnent des informations sur la luminosité . ceux-ci au nombre de 12 sont disposés de chaque côté de la tête (6 de chaque côté)

2 ) le thorax correspond aux trois premiers segments qui suivent la tête. Chaque segment porte une paire de vraies pattes articulées qui se terminent chacune par une griffe unique . Celles-ci servent plus à la chenille pour s’accrocher que pour se déplacer .

3 ) L’abdomen est composé de 10 segments ou anneaux charnus . Les segments 3 à 6 sont souvent dotés de fausses-pattes* et le dernier segment d’une autre paire de pattes dite anale .

Ces pattes sont munies de crochets ou parfois de ventouses et servent au déplacement de la chenille.

S’il y a une paire de fausses pattes abdominales plus une paire anale il s’agit de la famille des Geometridae.

S’il y a deux paires de fausses pattes abdominale plus une paire anale il s’agit de chenilles qui font partie de la sous famille des Plusiinae et des Catolinae (certaines seulement).

Tous les autres espèces de papillons ont 4 paires de fausses pattes abdominales plus une anale.

La respiration se fait grâce des petites ouvertures nommées spiracles ou stigmates qui sont situés de chaque côté du corps . En général, on en trouve 1 paire par anneau, mais il peut y avoir des différences selon les espèces . Les stigmates fonctionnent comme des valves et ne s’ouvrent que lorsque la chenille a besoin d’oxygène.

Certaines chenilles sont recouvertes de touffes de poil ou de petite épine qui ont des vertus défensives . La chenille processionnaire par exemple est recouverte de milliers de poils qui sont comme des minis aiguilles. Non contents d’être piquants, ses poils contiennent aussi une protéine toxique qui est très irritante et qui décourage un grand nombre de prédateurs.

Phytophages ou carnivores ?

En Europe, la plupart des chenilles sont phytophages et se nourrissent de végétaux. Certaines, comme celles de l’azuré du serpolet et quelques espèces qui lui sont proches, ont un régime carnivore sur la fin de leur cycle.

De nombreuses espèces phytophages peuvent en revanche pratiquer le cannibalisme à l’occasion quand la nourriture vient à manquer.

Mais il existe dans le monde et notamment sous les tropiques un certain nombre de lépidoptères de la famille des lycaenidae dont les chenilles sont carnivores du début a la fin de leur évolution. Ces chenilles se nourrissent de petits animaux comme les pucerons, les cochenilles ou les membres de la famille des homoptères.

La mue

Les chenilles n’ont pas de muscles . La forme du corps n’est due qu’à la forme de la peau qui est gonflée par la pression de l’hémolymphe dans lequel baignent les organes . Pour cette raison la chenille doit changer de peau et muer lorsqu’elle grandit. Une nouvelle peau , plus grande, se développe alors sous la première. Une chenille peut effectuer 4 à 5 mues au cours de son développement .

Pour exécuter cette mue qui va l’exposer, la chenille choisit un endroit tranquille , s’immobilise et cesse de manger. Elle gonfle alors la région antérieure de son corps en faisant pression avec son hémolymphe et déchire l’ancienne peau devenue trop petite. Celle-ci se fend d’abord sur la partie arrière et la chenille s’en extrait en progressant vers l’avant .

Il est impossible de déterminer le sexe des chenilles à l’œil nu, car elles ne possèdent pas d’organes génitaux . Seule une analyse génétique le permettrait .

Très lente dans leur déplacement, les chenilles sont des proies faciles et très recherchées par les oiseaux et de nombreux autres prédateurs . Pour cette raison certaines chenilles ont des tenues de camouflage (cryptique) qui imite la couleur des feuilles ou la texture du bois .

Je suis passé à de nombreuses reprises devant cet arbuste avant de repérer cette chenille de la phalène qui s’était immobilisée sur cette branche dont elle a la couleur même la forme (mimèse) .

Camouflage

Pour se défendre des prédateurs, les chenilles adoptent le camouflage . « Adopte » est une façon de parler puisque cette homochromie avec le milieu qui les rend quasiment invisibles se fait par le biais de la sélection naturelle et non par une quelconque volonté de l’animal.

Les chenilles qui ont des teintes proches de leur plante hôte sont tout simplement moins mangées et moins parasitées et peuvent davantage transmettre leurs gènes que celles qui ont des tons plus criards.

La couleur des chenilles est donc souvent le vert ou le marron, car ces couleurs sont les plus fréquentes dans la nature. La couleur dépend surtout des teintes de la plante hôte sur laquelle la chenille va passer le plus clair de son temps. Pour renforcer l’illusion, la couleur est rarement uniforme. Beaucoup ont des stries ou des rayures obliques qui viennent casser les formes de l’animal .

Camouflage (Photo Google )soldat avec maquillage

Les militaires qui ne veulent pas être vus des ennemis utilisent la même technique en revêtant des vêtements vert et marron et en se dessinant des lignes obliques sur le visage pour brouiller la lecture. Des chenilles comme celle du Flambé (iphiclides podalirius) ou du Grand mars changeant (Apatura iris) jouent sur deux tableaux en utilisant des lignes obliques et en ayant des formes qui les font ressembler à des feuilles enroulées.

Ce dernier type d’imitation par un animal d’une forme de la nature est appelé mimèse.

La chenille de la nymphale de l’arbousier et celle de la mélitée du plantain sont des parfaits exemples de mimèse . Le corps de la première imite parfaitement la feuille de l’arbousier tandis que le corps de la seconde imite par la forme et les couleurs, les épis du plantain.

Certaines phalènes peuvent même changer leur couleur en fonction de la tige sur laquelle elle se trouve. Des zones plus ou moins sombres sur la chenille jouent aussi un rôle de protection en brisant l’effet de l’ombre qui peut trahir une présence. Parmi les autres éléments de dissimulation, on peut aussi nommer la pilosité qui est parfois si importante qu’on devine à peine ce qui se cache dessous.

Soies

Les chenilles tissent de la soie pour plusieurs raisons.

La première est qu’elle permet aux chenilles de fabriquer un cocon dans lequel elles pourront opérer la nymphose .

Une autre raison est que la soie leur permet de se protéger des prédateurs, mais aussi des excès climatiques comme la pluie, le froid ou la chaleur .

La soie permet aussi de garder un taux d’humidité acceptable autour de l’animal .

De nombreuses espèces de chenilles, comme l’hyponomeute du fusain ou la chenille processionnaire du pin tissent de grandes toiles protectrices dans lesquelles elles vivent en groupe et dont elles sortent lorsque qu’elles souhaitent aller grignoter une feuille .

Qui a un fusain ou des pins chez soi a pu déjà apercevoir ces cocons protecteurs .

Les chenilles excrètent la soie par des filières situées sur la lèvre inférieure. La filière est reliée aux glandes séricigènes qui produisent la soie. Au début semi-liquide, la soie se solidifie lorsqu’elle entre en contact avec l’air.

Le fil est composé de deux brins semi-liquides extrudés* par les deux glandes qui sont liés ensemble lors de leur passage dans la filière . La fusion des deux fils se fait grâce à la séricine, une colle naturelle secrétée par la chenille.

Le Bombyx du murier

La soie la plus (tristement) célèbre est celle qui est produite par le bombyx du murier et qui sert à la fabrication des étoffes.

Inutile de dire que je suis absolument contre ce type d’exploitation des chenilles qui sont élevées à la chaine puis ébouillantées ou gazé pour que le cocon ne soit pas déchiré,

Paul McCartney disait : «Si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien »

Je suis sûr pour ma part que les amateurs de soie seraient très surpris et surement moins enthousiastes s’ils savaient comment leur foulard a été produit et combien d’êtres vivants ont dû tué pour le réaliser. Il faut tuer 3000 chenilles pour obtenir 250 grammes de fil de soie. On mesure d’ailleurs là à cette occasion toute la futilité du monde de la mode qui ne s’attache qu’à l’apparence et qui n’a la plupart du temps aucun respect du vivant. Peu importe s’il a fallu tuer des vaches, des lapins, des visons, des crocodiles, ou ébouillanter et gazer des milliers de chenilles pourvu que ça brille et que cela fasse riche.

(je ferais très bientôt un article sur le sujet)

3) La chrysalide

Après l’œuf et la chenille, la chrysalide est la troisième étape dans le cycle de développement des papillons . Elle est la phase de diapause pendant laquelle la chenille se transforme en papillon.

Parvenue à sa maturité, la chenille cherche alors un endroit où elle pourra effectuer cette phase dans les meilleures conditions. Cela peut être sur la tige de la plante hôte elle-même ou enterrée dans le sol au pied de cette même plante.

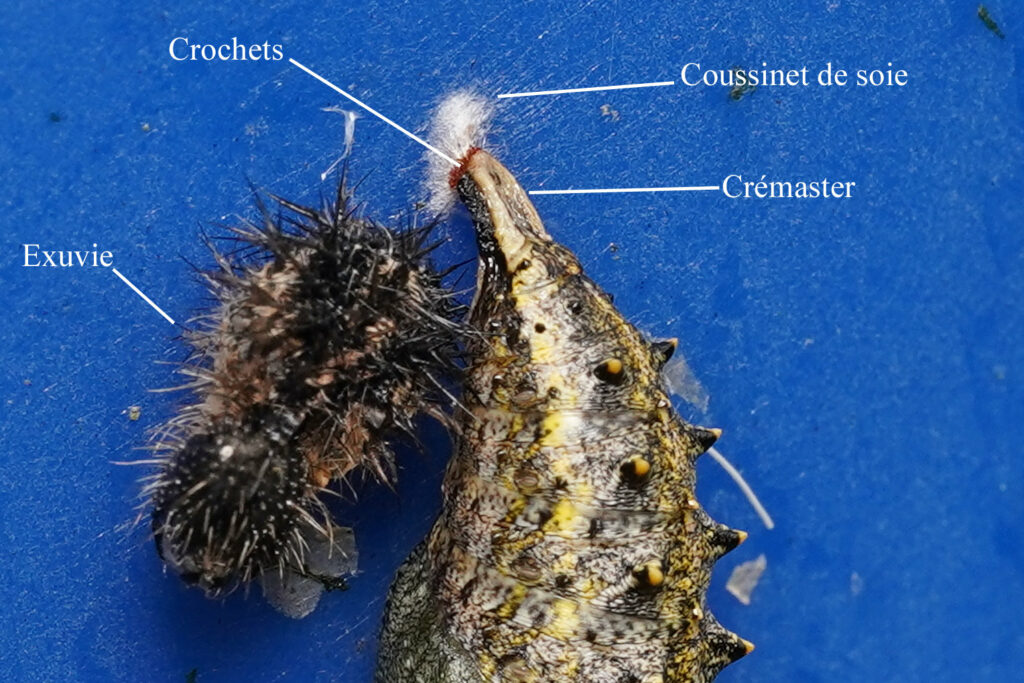

Parmi celles qui se fixent à une tige, quelques-unes s’attachent tête en bas (Tircis ou petite tortue) en tissant un coussinet de soie au niveau du crémaster alors que d’autres, comme le machaon ou l’Aurore, gardent la tête haute et confectionnent une ceinture qui va les maintenir solidement au support. On appelle ces dernieres les chrysalides ceinturées .

Un certain nombre de chenilles vont effectuer un parcours parfois assez long et périlleux avant de trouver le bon endroit.

La chenille du Machaon peut par exemple entreprendre un voyage de 2 à 6 heures avec de se fixer sur un support. Cette migration a des avantages des inconvénients . L’inconvénient est que la chenille est plus visible pendant son cheminement. l’avantage est que les prédateurs ne la trouveront pas sur sa plante hôte où ils ont l’habitude d’aller la rechercher .

Une fois installée, la transformation à proprement parler commence . Vu de l’extérieur on a l’impression que la chrysalide est au repos et qu’il ne se passe rien . Mais c’est l’inverse qui se produit et à l’intérieur se déroule une intense activité qui va remodeler la chenille en papillon. Un insecte qui rampait va devenir un magnifique papillon qui vole .

La chenille cesse alors de boire et de se nourrir et vide son tube digestif puis effectue une mue qui fait apparaitre la chrysalide.

Une grande partie des tissus de la chenille subissent à ce moment-là une importante transformation qui permet de faire apparaitre le corps et les ailes du futur papillon. Pendant cette étape la chrysalide, qui est immobile, est extrêmement vulnérable. Beaucoup sont victimes des prédateurs qui en font leur repas ou qui viennent y pondre leurs œufs (parasitoisme ). Un certain nombre de lépidoptères, pour cette raison, fabriquent en plus de la chrysalide un cocon protecteur . Celui-ci peut ressembler à une coque faite de soie ou à un rouleau de feuilles . Les papillons de nuit sont connus pour fabriquer de tels cocons .

Contrairement aux papillons les chrysalides sont peu visibles et revêtent souvent des formes et des couleurs proches de la nature qui font qu’elles se confondent avec leur support. Mais la cause se comprend bien et c’est là un moyen de défense pour compenser leur immobilité qui les empêche de fuir ou de se défendre .

Les chenilles qui arrivent à maturité en fin d’automne et qui passent l’hiver à l’état de chrysalide chercheront un endroit bien abrité pour supporter les froidures de l’hiver . Certaines chrysalides peuvent résister à des températures très basses entre – 25 et -30 grâce à la présence de produits antigel dans leurs tissus (glycol).

Quelques jours avant la sortie du papillon, la chrysalide change de couleur et on aperçoit alors parfaitement la forme des ailes . Les motifs des ailes de la belle dame, par exemple, sont parfaitement reconnaissables quelques heures avant la délivrance.

L’émergence du papillon se fait grâce à un apport d’air qui gonfle le corps du papillon. L’épiderme de la chrysalide se déchire alors au niveau de l’arrière de la tête . L’insecte libère d’abord ses pattes , ses antennes puis le reste de son corps . Les papillons qui avaient un cocon de protection devront aussi se délivrer de ce dernier .

Chrysalidation d’une petite tortue

Au jardin des oiseaux, J’ai eu la chance d’assister à la chrysalidation d’une petite tortue (Aglais urticae). La chenille s’est d’abord fixé sur une citerne d’eau grâce à des fils de soie qu’elle a tissé puis elle a pris une position en L . Je m’attendais à ce qu’elle reste ainsi pendant deux ou trois jours, mais dès le lendemain la chrysalidation avait commencé. La chenille s’était débarrassée dans la nuit de sa cuticule et avait entamé la nymphose.

La chrysalide se libère de la vieille peau grâce à des contractions abdominales . Celle-ci est repoussé vers l’arrière et reste repliée et séchée au « pied » de la chrysalide . on voit bien sur ma photo l’exuvie replié où l’on peut encore lire l’emplacement de la tête et du corps de la chenille.

Les chrysalides sont en apparence totalement immobiles et la plupart le sont, mais certaines peuvent bouger . C’est le cas de la chrysalide de la petite tortue qui s’est mis à bouger de gauche à droite lorsqu’une personne qui m’accompagnait s’est approchée d’un peu trop près . Il ne s’agit pas bien sûr de grands mouvements, mais des observations ont montré que les chrysalides se servaient de ces petits mouvements latéraux pour tenter de repousser les prédateurs.

Le mot chrysalide vient grec ancien « Khtusallis » qui signifie doré . Au départ il a été créé pour désigner les chrysalides de certaines espèces de Nymphalidae qui ont des reflets métallisés.

4 ) L’adulte

Linné a nommé le 4 -ème et dernier stade du cycle des papillons Imago car le papillon est enfin à l’image de ses parents .

Juste après l’éclosion, le papillon s’installe dans un endroit où ses ailes encore molles peuvent pendre et il y injecte de l’air et de l’hémolymphe* pour les gonfler et durcir les nervures . il lui faudra encore attendre entre 1h et 5 heures pour celles-ci soit entièrement sèche et qu’il puissent s’envoler .

La dernière phase consiste en l’éjection du méconium qui est le fluide fécal accumulé lors de la métamorphose .

Méconium vient du grec « mekonion » qui signifie suc de pavot

Chez les insectes il a souvent une couleur rosée voir rouge vif qui peut être pris pour du sang .

Selon certaines sources l’éjection de méconium rouge par les papillons à certaines périodes serait à l’origine de la légende des pluies de sang qui avaient cours au moyen âge .

Dans la vie des papillons d’Europe de Denis richard et Olivier Maquart, on trouve un extrait d’une chronique publiée en 1608 qui relate ce phénomène qui avait traumatisé les villageois .

« Une pluie de sang tomba à Aix-en-Provence et s’étendit à une demi-lieue de la ville . L’effroi était dans tous les esprits . Heureusement un homme instruit, M de Peiresc, se livra sur ce soi-disant prodige à des recherches assidues. Il reconnut que les matières rouges qui existaient dans l’eau de pluie n’étaient autre chose que les excréments de papillons qu’on avait observés en abondance sans les commencements en juillet . Il s’empressa de montrer le fait aux amis du miracle, mais le peuple des faubourgs continua de ressentir une véritable terreur à la vue de ces larmes sanglantes qui tachaient le sol de la campagne ».

L’enquête prouva en effet que toutes les taches rouges qu’on trouvait aux alentours du village étaient dû à un nombre impressionnant de vanesse qui s’étaient libérées en même temps de leur méconium .

Les papillons sortis de la chrysalide sont maintenant entièrement tournés vers un seul objectif : survivre pour pouvoir se reproduire avant de disparaitre . Leur durée de vie assez courte fait qu’ils n’ont pas le temps de se consacrer à des futilités et que mâles comme femelles s’attellent à cette tâche avec un grand sérieux dès l’émergence à l’état adulte . Si on peut badiner avec l’amour, on ne badine pas avec la perpétuation de l’espèce quand cette dernière peut disparaitre chaque printemps .

Thermorégulation

Les lépidoptères sont des animaux ectothermes. C’est-à-dire qu’ils ne produisent pas leur propre chaleur comme la plupart des oiseaux et des mammifères, mais qu’ils sont dépendant pour cela du climat extérieur .

S’il fait trop froid, ils ne pourront voler et mourront s’il ne trouve pas rapidement un abri ou qu’il ne migre pas .

S’il fait trop chaud, ils se déshydrateront et mourront de la même manière . Pour cette raison de nombreuses espèces hibernent en hiver ou effectuent des migrations vers les pays plus tempérés .

Pour lutter contre ces variations de température, ils ont développé des stratégies qui leur permettent de compenser les températures excessives.

Pour lutter par exemple contre les fraicheurs matinales, les papillons ouvrent les ailes pour capter le moindre rayon de soleil. Pour optimiser encore plus la chaleur, ils se placent sur des supports de couleur claire qui réverbère la chaleur et leur chauffe le dessous du corps. Ces supports peuvent être des troncs d’arbres clairs comme les bouleaux ou les peupliers ,de simples feuilles tombées au sol ou même des bouts de plastique . Cette pratique est très développée chez les papillons et on peut l’observer presque chaque matin à l’heure où les papillons rechargent leurs « batteries » .

Certaines fleurs lumineuses, de couleur jaune par exemple, peuvent également jouer ce rôle . Le papillon fait ainsi d’une pierre deux coups . Il se nourrit en aspirant le nectar tout en profitant au mieux de la luminosité qui le réchauffe du dessus, par le soleil, ou du dessous, par la réverbération..

J’appelle ces zones des reposes papillons.

Par temps chaud, ils font l’inverse. Ils gardent les ailes fermées ou se mettent à l’ombre . Ils ressortent en début de soirée lorsque l’air est un peu plus frais . Ils cherchent également à boire en buvant dans des flaques, des piscines ou sur le bord des rivières.

Si la canicule se prolonge, certains entrent en diapause comme ils le font en automne. La diapause d’hiver s’appelle l’hibernation . la diapause d’été, l’estivation. Cet état leur permet de ralentir leur métabolisme et de supporter les très fortes chaleurs.

D’autres reprennent la route et migrent vers des régions où ils trouveront les températures adaptées à leurs organismes . C’est ce que font d’ailleurs les très nombreux papillons d’Afrique du Nord qui entreprennent une grande migration au début du printemps pour venir s’installer en France, et jusqu’au nord de l’Europe, où les températures sont plus tempérées qu’en Afrique. .

La température idéale pour la plupart d’entre eux se situe entre 20 et 28 degrés.

Climatisation

Des études récentes ont montré que les papillons étaient capables de refroidir leurs ailes grâce à une sorte de climatisation interne . Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les ailes ne sont pas que des structures mortes. Elles sont alimentées en liquide via les nervurations principales. Les scientifiques ont également montré que les ailes avaient une sorte de cœur très primitif qui battait une dizaine de fois par minute pour faciliter la circulation de l’hémolymphe dans les nervures et les androconies. Les écailles participent aussi à la climatisation en réfléchissant ou en absorbant le rayonnement solaire selon les besoins du papillon.

La teinte de certaines parties du corps jouerait également un rôle. Les couleurs sombres permettraient aux papillons vivant dans des pays plus froids d’absorber un maximum de chaleur alors que les couleurs claires permettraient aux papillons des pays chauds de repousser les rayons du soleil.

Alimentation

1) Le nectar

Avec un appareil buccal de type suceur*, les papillons ne peuvent aspirer que des substances fluides. Le nectar des fleurs qui se trouve dans les nectaires de ces dernières constitue l’élément principal de leur alimentation.

Les papillons butinent les fleurs grâce à leur trompe qui joue le même rôle que nos pailles . La sélection naturelle, chère à Darwin, joue ici son rôle et elle a fait en sorte que la longueur des trompes de chaque espèce correspond à la profondeur des corolles dans lesquelles les papillons aiment butiner .

C’est en voyant que le nectar de l’orchidée Angraecum sesquipedale se trouvait au fond d’un éperon de 26 cm que Darwin a émis l’hypothèse qu’il devait exister un papillon qui possédait une trompe de cette taille . Il précisa que ce papillon était certainement le seul à pouvoir polliniser cette plante en raison de la longueur de l’éperon.

Darwin n’eut pas la chance de pouvoir vérifier son hypothèse de son vivant . Il mourut en 1882 .La réponse fut apportée 20 ans plus tard en 1903 par les entomologistes anglais Walter Rothschild et Karl Jordan . Ces derniers décrivirent une sous-espèce du sphinx de Morgan capturé par le naturaliste français Paul Mabille à Madagascar qui correspondait parfaitement à la prédiction de Darwin. Le papillon avait une trompe de 27 centimètres qu’il enroulait autour de sa tête en faisant plus de 20 tours quand il ne l’utilisait pas.

C’est à l’occasion de ce butinage que le corps du papillon se recouvre du pollen des fleurs et qu’il va ensuite le déposer sur d’autres fleurs qu’il pollinise .

Certains papillons sont « généralistes » et butinent de nombreuses espèces, mais d’autres sont spécialisés et ne butinent que certaines fleurs avec des caractéristiques bien précises (Couleurs, forme , taille, type de nectar, odeur , etc. …).

On sait par ailleurs que certains papillons vont naturellement vers les premières plantes qu’ils ont rencontrées juste après leur émergence. on retrouve cela chez de nombreuses especes animales et notamment chez les humains qui restent souvent très attachés au type de nourriture que leurs parents leur proposaient lorsqu’ils étaient enfants .

Les papillons qui vivent en sous-bois se nourrissent également, comme les fourmis, du miellat des pucerons qui sont souvent très nombreux sur le feuillage des arbres.

Depuis les années 70, les entomologistes avaient remarqué que les fleurs qui attiraient le plus les papillons étaient des fleurs dont le nectar était très riche en acide aminé. Des expériences récentes menées sur une série de plantes ont pu expliquer ce phénomène . Elles ont notamment démontrer que les acides aminés étaient très importants pour le bon développement des papillons et que ceux qui avaient eu accès à des plantes riches en acides aminés avaient plus d’œufs que les autres et que leurs œufs étaient en « meilleure santé » que ceux qui avaient du se contenter de plantes plus pauvres.

Parmi les plantes naturelles, l’origan, les cardères , les salicaires, les fleurs de prunelliers ,l’ortie, l’eupatoire chanvrine, la menthe ou la ronce sauvage sont des plantes qui ont un grand succès auprès des papillons . Pour ce qui est des plantes élaborées par les humains, il suffit de regarder un jardin au printemps ou à l’automne pour voir que les asters, les sedums , l’aubriète, les échinacées ,la centranthe rouge, la verveine de Buenos Aires , le buddleia ou le lierre les attirent aussi fortement .

2) Sèves et sucs

Même s’il est l’élément principal, le nectar n’est pas le seul aliment dont se nourrissent les papillons . Des espèces comme le maure (Mormo maura ), la grande tortue (Nymphalis polychloros), le Sylvandre (Hipparchia fagi), le Morio (Nymphalis antiopa) ou le Tircis (Parage aegeria) se nourrissent de la sève qui s’écoule des arbres et des sucs des fruits.

Mettez une coupelle de fruits pourris dans votre jardin et vous verrez surement apparaitre le petit mars changeant qui se nourrit principalement de jus de fruits .

disputent une poire dans la coupelle aux papillons.

Au jardin des oiseaux, je n’en voyais jamais jusqu’au jour où j’ai eu l’idée d’installer une coupelle à papillons remplis de fruits pourris (Poires, pêches, abricots , melon , etc.) Depuis, le jardin est habité chaque année par cette espèce que l’on repère immédiatement grâce au phénomène de l’iridescence qui fait apparaitre de grandes zones bleues sur les ailes des mâles.

3) Urine, transpiration, excrément ou charogne

Mais les papillons se délectent également d’aliments moins nobles que les fruits ou le nectar . Il apprécient aussi beaucoup les excréments, l’urine ou les charognes dont ils extraient, grâce à leur trompe, les éléments nutritifs . Ils font la même chose avec les eaux boueuses ou la transpiration . Si un papillon, un jour, se pose sur votre bras en été, n’y voyez pas comme cause un signe du destin ou la force attractive de votre charisme . le papillon est simplement en train d’extraire les sels minéraux de votre transpiration pour s’en nourrir . Les mâles s’intéressent notamment au sodium contenu dans ses solutions pour le transmettre ensuite, via le spermatophore, aux femelles.

*Quelques rares *groupes de papillons n’ont pas de trompe et se nourrissent en raclant le pollen avec des petites mandibules . D’autres n’en ont pas parce qu’ils ne vivent que quelques heures et que leur durée de vie limitée leur laisse juste le temps de se reproduire.

Reproduction

Comme toutes les espèces vivantes sur la planète, les papillons n’ont qu’une seule obsession : ne pas disparaitre et « persévérer dans leur être » comme l’écrivait si joliment le philosophe Spinoza en son temps.

Mais contrairement aux autres espèces , la vie des papillons est très courte et la reproduction est donc l’affaire qui occupe toute leur vie. Les femelles ont seulement quelques jours pour rencontrer le bon partenaire, s’accoupler avec lui, puis trouver sa plante hôte et y déposer ses œufs.

Après la parade nuptiale, qui se réduit souvent à quelques acrobaties aériennes, l’accouplement a lieu dos à dos. En général, il est plutôt rapide, car les papillons sont très vulnérables dans cette position et ne peuvent faire face aux prédateurs . Mais il existe des exceptions comme chez les sésies du peuplier ou l’accouplement peut durer des heures. En cas de danger, il arrive d’ailleurs que les papillons s’envolent dans cette position. L’un des deux entraine alors l’autre à sa suite tout en restant soudé par les organes génitaux.

Lors de l’accouplement, le mâle introduit les spermatozoïdes dans l’appareil génital de la femelle soit directement soit par le biais d’un spermatophore .

Les œufs se développent dans l’abdomen de la femelle dès son émergence et sont fécondés juste avant la ponte.

De l’importance du climat sur la reproduction

Selon le climat, les papillons peuvent modifier le rythme de la reproduction . Le Tircis (pararge aegeria) par exemple, qui est présent du nord au sud de l’Europe , se développe sur deux générations annuelles au nord alors qu’il peut en faire 3 ou 4 plus au sud . Sur l’ile de madère où le climat est tropical, le Tircis enchaine même les générations tout au long année et ne connait plus aucune diapause.

Fidèle ?

Chez certaines espèces, les femelles n’ont de relations qu’avec un seul mâle et refusent les suivants alors que chez d’autres elles acceptent toutes les sollicitations et peuvent enchainer les accouplements avec plusieurs partenaires . Pour être sûrs de leur paternité, les mâles ont élaboré des stratégies qui consistent à occulter les voies génitales des femelles avec une sorte de sécrétion crémeuse qui sèche à l’air et bouche définitivement les parties génitales . L’Appolon est coutumier du fait et fabrique une sorte de gros bouchon qui est appelé le sphragis.

Domaine public

Protandrie

Dans un certain nombre d’espèces ,les mâles apparaissent quelques jours avant les femelles.

Ce phénomène a pour nom la protandrie.

Plusieurs hypothèses tentent de l’expliquer ;

Pour les uns, la raison de ce décalage viendrait de ce que les femelles sont fécondes très peu de temps et qu’il est bon que de nombreux mâles soient disponibles pour les féconder dès qu’elles émergent.

Si l’on croit le dictionnaire entomologique de l’opie, ce mécanisme a pour fonction d’éviter la consanguinité qui pourrait exister si frères et sœurs naissaient le même jour.

Une étude menée en suède* sur les populations de papillons citron avance, elle, une autre cause.

La protandrie aurait pour vocation de favoriser les accouplements et de donner un avantage aux mâles qui naissent en premier. Ceux-ci auraient plus de chance de tomber sur une femelle non fécondée et donc de transmettre leurs gènes. Certaines espèces, via la sélection naturelle, auraient inclus dans leur cycle ce décalage d’émergence .

Parmi les lépidoptères ,le papillon citron est connu pour être une espèce qui pratique le plus la protandrie.

La protandrie n’est pas l’exclusivité des animaux puisque de nombreuses plantes comme les astéracées ou les lamiacées la pratiquent aussi. Chez ces plantes, les pollens sont lâchés avant que le stigmate ne soit réceptif.

Patrouilleurs ou solitaires?

Les lépidoptéristes divisent le comportement des papillons mâles en deux groupes . Les patrouilleurs, qui sillonnent un territoire connu en faisant des aller-retour à la recherche des femelles, et les sentinelles, qui se postent en hauteur et attendent que les femelles passent devant eux .

Il est difficile de ne pas reconnaitre dans ces attitudes celles des mâles humains qui ont à peu de choses près les mêmes stratégies.

On pense bien sûr à ces hommes qui s’installent aux terrasses des cafés pour regarder passer les femmes ou à ceux qui écument les soirées en espérant ne pas revenir bredouilles .

Partant de là, on peut imaginer que les ressemblances existent aussi du côté des femelles et qu’il y a surement des lépidoptères femelles qui « papillonnent » en mettant en avant leurs atouts et d’autres qui utilisent un style plus direct qui ne laisse aucun doute quant à ce qu’elles désirent.

Générations

Ce que l’on nomme une « génération » est l’ensemble des individus d’une même espèce qui naissent au même moment dans un lieu donné.

Comme chacun peut le constater, les papillons en Europe ne sont pas présents en permanence. Absents en hiver, ils apparaissent au printemps lorsque les températures sont devenues plus clémentes. Chez les papillons, qui sont des insectes holométaboles*, la génération est le fruit d’un cycle de métamorphose qui commence par l’œuf ,se poursuit par le stade de la chenille puis celui de la chrysalide avant d’arriver à l’ultime métamorphose appelée le stade de l’imago. Ce dernier stade a été baptisé ainsi par le naturaliste suédois Carl von Linné, car l’insecte devenu un papillon adulte est enfin à l’image de ses parents.

Les premiers papillons que l’on voit arriver en premier fin février ou début mars sont les papillons qui ont passé l’hiver à l’état d’adulte. Pour traverser ce moment difficile, ils se sont protégés du froid en se cachant dans des granges, derrière des volets ou sous des tas de feuilles. Certains d’entre eux, comme le citron (Gonepteryx rhamni), produisent même du glycérol qu’ils s’injectent dans le corps et les ailes pour ne pas geler. Les premières générations arrivent un peu plus tard et sont le fruit des lépidoptères qui ont passé l’hiver au stade de la chrysalide , de la chenille ou de l’œuf . Les papillons peuvent en effet hiverner à tous les stades de leur métamorphose .

Selon les espèces et selon le climat il y avoir 1 2 , 3 voire 4 générations dans l’année .

Les espèces monovoltines

De nombreuses espèces sont monovoltines* , c’est-à-dire qu’elles ne produisent qu’une génération par an . Les œufs sont en général pondus en fin d’été ou au début de l’automne et les individus passent l’hiver au stade de l’œuf de la chenille ou de la chrysalide .

c’est le cas de l’aurore (Anthocharis cardamines) qui se sort de sa chrysalide au printemps et que l’on peut admirer dès le mois de mars avril . On peut la voir pendant un mois ou deux puis il faudra attendre l’année suivante pour admirer à nouveau la tache orange du mâle et le dessous blanc marbré de vert des deux sexes. C’est aussi le cas du demi-deuil ( Melanargia galathea ) que l’on peut apercevoir en France du mois de mai- juin au mois de septembre ou de l’hespérie de l’épiaire (Carcharodus lavatherae) qui vole entre mai et aout . L’aurore hiberne à l’état de chrysalide alors que le demi-deuil et l’hespérie de l’épiaire le font à l’état de chenille ce qui explique pourquoi l’aurore apparait plus tôt.

Les espèces bivoltines ou plurivoltines

Certaines espèces de papillons produisent plusieurs générations par an. Au printemps apparait la première génération qui a passé l’hiver en hibernation. Celle-ci se reproduit puis les générations se succèdent. La succession rapide des générations est rendue possible grâce à la douceur des températures et à l’abondance de nourriture qui favorise la reproduction et

Selon l’espèce et selon le climat, il peut y avoir deux ou trois générations avant l’arrivée de l’automne. Le machaon, la belle dame ou la piéride du navet peuvent produire de 1 à 4 génération par an selon l’endroit où ils vivent.

Dans le nord de la France, les papillons n’ont le temps de produire qu’une génération alors que la même espèce peut en produire deux , trois et parfois même quatre dans le sud.

Certaines espèces ont des particularités qui permettent de distinguer entre les générations printanières et les générations estivales. Un papillon comme la carte géographique a même un dimorphisme saisonnier très marqué avec sa forme de printemps F levana et sa forme d’été (f. prorsa) .

Le froid arrête le processus des générations, car les papillons sont des insectes ectothermes et qu’ils dépendent de la température extérieure, mais les trop fortes chaleurs peuvent aussi le stopper. Pour cette raison on ne voit pratiquement plus de papillons lors des grosses canicules Dans les deux cas, les papillons se mettent en diapause et attendent que les bonnes conditions reviennent. Sous nos latitudes, la durée de vie des papillons va de quelques jours pour certaines espèces à plus d’un an pour celles qui passent l’hiver en hibernation.

Ci dessus papillons de la fôret tropicale

La forêt tropicale est l’endroit sur la planète où l’on trouve le plus de papillons. C’est aussi le lieu où l’on rencontre les plus colorés . La raison vient de ce que le climat est celui qui leur convient le mieux et qu’il y a une richesse botanique incroyable. Les papillons ont à leur disposition de nombreuses plantes hôtes et n’ont qu’à se pencher pour trouver de la nourriture .

Une autre raison est la faible densité d’humains dont la forte présence est toujours la principale cause de disparition des espèces.

La chaleur et l’humidité y sont permanentes et permettent aux générations de s’enchainer tout au long de l’année.

En France, c’est la région méditerranéenne qui convient le mieux aux papillons . le climat tempéré du bord de mer est idéal pour eux et la durée du jour , plus importante qu’au nord, permet aux espèces de produire deux ou trois générations.

*Génération : l’ensemble des individus d’une même espèce qui naissent au même moment dans un lieu donné.

*Monovoltin : De « mono » seul et de « volvere » , se dérouler, évoluer .

Se dit des espèces qui ne produisent qu’une génération par an.

*Bivoltin : Des mots « bi » , deux et de « volvere » ,se dérouler, évoluer .

Se dit des espèces qui ont deux générations par an.

*Plurivoltin ou multivoltin :

De pluri ou multi , plusieurs et volvere, se dérouler, évoluer.

Se dit des espèces qui produisent plusieurs générations par an.

*Homolétabole

Terme qui qualifie les insectes dont le cycle évolutif passe par une métamorphose complète. (Œuf, larve, nymphe, imago) .le terme holométabole est opposé au mot hétérométabole).

Parmi les insectes holométaboles on trouve : les lépidoptères, les coléoptères, les hyménoptères, les diptères ,ect…

Le parasitoïsme

Il existe chez les animaux de nombreuses interactions interespèces qui vont du mutualisme au parasitisme . Le premier est un arrangement gagnant-gagnant entre deux espèces qui tirent toutes deux des bénéfices de la relation.

Entre le bœuf et le héron, par exemple, existe une relation où chacun trouve son compte. La vache fait sortir du sol des insectes que le héron peut attraper facilement et en retour le héron débarrasse la vache de ses parasites.

Le deuxième est moins sympathique puisque le bénéfice est unilatéral et qu’une seule espèce en tire du bénéfice alors que l’autre n’en retire que du désagrément. Le parasitisme est très désagréable pour l’hôte qui est exploité par un autre être vivant, mais il conduit rarement à la mort .

C’est ce qui le distingue du parasitoïsme qui est une interaction entre deux espèces où l’espèce parasitée meurt toujours à la fin. Les papillons sont très souvent victime de ce type d’interaction. Le deuxième et le troisième stade de la métamorphose qui correspondent aux chenilles et aux chrysalides sont particulièrement attaqués.

(Nymphes de guêpe ichneumon sur une chenille de sphinx du tabac . (photo Google ))

Le cas le plus connu de parasitoïsme est celui de la guêpe ichneumons. La femelle de cet hyménoptère pond ces œufs sur le corps ou directement dans le corps de la chenille grâce à son ovipositeur qui lui permet de percer la chair . Une fois éclot, la larve se nourrit de l’intérieur du corps de la chenille. En général, elle commence par les parties non mortelles pour garder la viande fraiche le plus longtemps possible puis s’attaque aux parties vitales . La chenille finit par mourir. La larve sort alors du corps de son hôte et se nymphose sur la dépouille ou juste à côté.

Le naturaliste britannique Charles Darwin avait été frappé par le parasitoïsme de la guêpe ichneumons . Il disait qu’il avait définitivement cessé de croire en Dieu après avoir découvert le processus de ponte de la guêpe Ichneumon .

Dans une lettre envoyée en 1860 au botaniste américain Asa Gray, il écrivait:

« Je ne parviens pas à voir aussi pleinement que d’autres ni aussi pleinement que je le souhaiterais, la preuve d’un dessein et d’un dessein généreux dans ce qui nous environne. Il me semble qu’il y a trop de misère en ce monde. Je n’arrive pas à me persuader qu’un Dieu bienveillant et tout-puissant ait pu créer délibérément les ichneumons avec l’intention de les faire se nourrir de l’intérieur du corps de chenilles vivantes.…»

Les chenilles peuvent également être parasitées par les mouches de la famille des tachinidaes. Les femelles de cette espèce pondent leurs œufs sur la plante hôte de la chenille. Une fois éclot la larve de la mouche fait comme celle de la larve de la guêpe. Elle se rapproche de la chenille puis pénètre dans son corps où elle commence immédiatement le festin. Il arrive fréquemment que plusieurs insectes parasitoïdes s’attaquent aux chenilles ou aux chrysalides . D’autres parasites vivent sur l’hôte et profitent de la décomposition du corps. C’est le cas des acariens qui sucent les jus qui sortent du corps .

Des recherches ont montré qu’une chrysalide sur deux serait parasitée ou tuée par des maladies. Les mêmes études montrent que sur les 500 œufs pondus par la femelle seuls 2 ou 3 arrivent à l’âge adulte et parviennent à se reproduire.

Ces pratiques nous paraissent barbares, mais elles sont pourtant très fréquentes dans le monde des insectes.

Certains scientifiques considèrent même qu’il y a un bénéfice indirect pour l’espèce hôte . Selon eux, les parasitoïdes réguleraient les populations de papillons qui sans eux seraient beaucoup trop nombreux . Dans certaines espèces, les femelles peuvent pondre jusqu’à 500 œufs. Les spécialistes estiment que si les naissances n’étaient pas régulées, les individus trop nombreux épuiseraient les ressources et finiraient par mourir de faim .

Comme il est toujours difficile de savoir si la poule était là avant l’œuf, on peut aussi imaginer que les femelles papillons pondent beaucoup d’œufs pour compenser les pertes causées par les parasitoïdes et qu’elles en pondraient beaucoup moins si ces derniers n’étaient pas là.

Les papillons et les fourmis

On sait que les fourmis pratiquent le mutualisme avec les pucerons ou des cochenilles dont elles apprécient beaucoup le miellat sucré. On sait moins que les fourmis pratiquent également le mutualisme avec certains lépidoptères.

Myrmécophilie

Qui a déjà vu un papillon tomber dans une fourmilière et se faire immédiatement dévorer par des centaines de fourmis sera étonné. Et pourtant, les fourmis pratiquent bien le mutualisme avec les certaines espèces de lycènes . Cette relation au sein de laquelle chaque espèce profite positivement de l’autre est appelée myrmécophilie lorsqu’elle se déroule entre des fourmis et une autre espèce. Ce peut être une autre espèce animale, mais aussi des espèces végétales . Un exemple connu que j’ai déjà évoqué ailleurs est celui qui unit les fourmis d’Amérique centrale Pseudomyrmex ferruginae avec des arbres du genre vachellia (ex acacia).

(Une

L’arbre fournit un abri aux fourmis et les nourrit grave à des petites excroissances qui fournissent un liquide riche en sucre et en protéines . En échange, les fourmis protègent l’arbre en attaquant violemment les ruminants qui auraient la mauvaise idée de vouloir croquer ses feuilles. Elles vont même jusqu’à désherber le pied de l’arbre pour qu’un autre végétal ne vienne pas faire de l’ombre à leur hôte.

Avec les lépidoptères le mutualisme se déroule au stade la chenille. Il existe principalement avec des membres de la famille des lycènides . Les chenilles de ces espèces sont en effet dotées de petits mamelons sécrétant un liquide sucré qui se rapproche du miellat et qui plait beaucoup aux fourmis. Pour les fourmis, ce liquide est un apport nutritif important qui est notamment très apprécié au début du printemps quand les pucerons ne sont pas encore apparus.

Le liquide des chenilles est tellement apprécié que plusieurs espèces de fourmis peuvent se battre pour en garder le contrôle. En echange du nectar les fourmis s’occupent de la chenille et lui assurent une protection contre les predateurs.

La glande de Newcomer

Les glandes qui fournissent le liquide sucré se nomment les glandes de Newcomer et portent le nom de l’entomologiste anglais Erval J.Newcomer qui les décrivit en 1912. Ces glandes ont la particularité de distribuer des gouttes d’un liquide sucré et riche en acide aminé lorsqu’elles sont stimulées par les antennes des fourmis . Le gout dépend de la plante hôte de la chenille ce qui explique pourquoi certaines chenilles sont plus sollicitées et apprécie par les fourmis .

Les relations que les chenilles entretiennent fourmis vont des relations occasionnelles à des relations obligatoires.

Les relations occasionnelles

Certaines espèces de chenilles ont des relations occasionnelles, dites facultatives, avec les fourmis. C’est alors l’occasion qui fait le larron. Les femelles papillons pondent leurs œufs sur les plantes hôtes qui se trouvent de préférence près d’une fourmilière. Attirés par l’odeur des chenilles, les fourmis ne tardent pas à venir les voir puis reste à proximité pour bénéficier de leur miellat. En échange elles les protègent des parasitoïdes ou d’autres prédateurs. Il arrive même qu’elle reste près d’elles la nuit pour les protéger, mais la relation n’est pas obligatoire. Ces chenilles apprécient la présence des fourmis et leur protection, mais peuvent parfaitement se développer si la femelle papillon s’est trompé et à pondu ses œufs loin d’une fourmilière .

(Fourmis crématogaster sp protège la chenille d’une chenille de lycaenidae (photo Google )

L’importance de ces chenilles pour les fourmis est telle qu’il arrive qu’elles récupèrent des chrysalides pour les protéger et les mettre à l’abri dans leur fourmilière. l’intérêt, là, est d’avoir la certitude que le papillon arrivera à son terme sans être parasité qu’il se reproduira et donnera vie à d’autres chenilles qui viendront les nourrir. Quand la nourriture est bonne, on a envie qu’elle revienne.

Les relations obligatoires

D’autres espèces de lycènes ne peuvent pas se passer de ce mutualisme et meurent si les fourmis ne s’en occupent pas. Comme dans le cas précédent, les femelles de ces espèces pondent alors leurs œufs en prenant soin de le faire sur des plantes hôtes qui se situent à proximité des fourmilières. Les chenilles sont alors visitées par les fourmis qui se nourrissent de leur miellat et les protègent . Il arrive aussi que ces chenilles entrent dans la fourmilière, mais sans jamais se nourrir des larves . La protection des fourmis est ici essentielle, car sans elles ces espèces seraient complètement parasitées et disparaitraient. Le lien qui unit les deux espèces est tel que la disparition de l’une, dans un espace donné, pourrait amener la disparition de l’autre.

Les relations obligatoires parasites

La myrmécophilie est une relation gagnant entre deux espèces qui en tirent profit . Quand l’un des deux en retire un bénéfice mais que l’autre y perd au change, on n’appelle plus cela le mutualisme ou la myrmécophilie mais le parasitisme.

C’est le cas, par exemple, entre l’azuré du serpolet (phengaris arion) et les fourmis.