Travail en cours (de nouvelles expressions arriveront régulièrement)

Avoir un appétit d’oiseau

Se dit d’une personne qui mange très peu.

On dit aussi avoir un appétit de moineau.

L’expression est né au XVIII e siècle . A cette époque les humains pensaient que les oiseaux mangeaient très peu puisqu’ils étaient petits. Mais cette idée est complètement fausse puisque certains passereaux peuvent manger Jusqu’à leur propre poids par jour .

Si l’on faisait une comparaison avec les humains, c’est comme si un homme de 70 kg mangeait 70 kilos de nourriture par jour.

On voir là que l’expression devrait s’employer pour désigner des personnes qui mangent beaucoup et non très peu.

Avoir une cervelle d’oiseau (ou avoir une cervelle de moineau )

L’expression évoque péjorativement le côté étourdi des oiseaux, voire leur inintelligence . À une époque, on pensait que l’intelligence était proportionnelle à la taille du cerveau.

Ce genre de critique est typique de la bêtise des humains qui projettent sur des animaux qu’ils ne connaissent pas des défauts qui sont plutôt les leurs.

Des scientifiques ont démontré que certains oiseaux possédaient plus de neurones que les singes et que certaines espèces avaient même plus de neurones que les mammifères de même poids .

Il suffit surtout de les observer un peu pour comprendre que leur intelligence est très grande et parfaitement adaptée aux actions qu’ils doivent réaliser.

« Il en avait déjà passé plusieurs sur le fauteuil de l’accusé, de ces militaires légers et têtus, cervelles d’oiseau dans des crânes de bœuf. »

Anatole France, Les Dieux ont soif,

Avoir un regard d’aigle

Être vif d’esprit. Se dit d’une personne qui est perspicace et qui a une grande capacité d’analyse.

l’expression date du XVIIe siècle . Elle fait référence au regard perçant de l’aigle qui est connue pour voir ses proies de très loin. l’œil de l’aigle royal serait 8 fois plus puissant que celui des humains . le rapace est capable de repérer un animal de 16 cm d’une altitude de 1500mètres.

L’aigle a inspiré les humains et plusieurs proverbes l’utilisent comme symbole de puissance.

L’aigle ne chasse point aux mouches

Les esprits élevés sont supérieurs et ne s’abaissent pas à courir les choses insignifiantes.

Ou

L’aigle n’engendre point la colombe

L’expression signifie que les qualités sont héréditaires et que les êtres importants ne font pas des êtres sans intérêt.

On peut noter à l’occasion l’immense mépris pour les mouches et les colombes que ces 2 proverbes véhiculent. Comme s’il y avait des animaux importants auxquels les humains peuvent s’identifier et d’autres, moins nobles qui ne valent rien.

« Elle avait un cou de cygne, des yeux de chatte, un regard d’aigle, une taille de guêpe, des jambes de gazelle, un tempérament de lion, un caractère de chien. Pourtant, ce n’était qu’une femme. »

Louis Calaferte

Bayer aux corneilles

L’expression signifie rester la bouche ouverte à regarder en l’air.

Contrairement à ce que l’on imagine d’abord « bayer » ne veut pas dire « bailler »dans le sens « bâiller de fatigue », mais juste garder la bouche ouverte. Le terme était employé au XIIe siècle et n’est plus utilisé aujourd’hui. Le mot corneille, lui, évoque bien l’oiseau, mais pas que . Au XVIe siècle le mot désignait aussi les objets insignifiants .

Bayer aux corneilles veut donc dire rester la bouche ouverte en regardant le ciel ou des objets sans valeur. L’expression est aussi employée dans le sens de « rêvasser ».

Bien que proche l’expression est aux antipodes « de rester bouche bée » où ici on ouvre la bouche d’admiration.

une autre expression montre le 2e sens de « corneille » . Au XVIe siècle « voler aux corneilles » voulait dire chasser un gibier sans valeur .

« On aurait dit qu’il passait tout son temps allongé sur le divan de récupération à bayer aux corneilles. »

Pierre Lemaître

Être une Bécasse

Ça ne casse pas trois pattes à un canard

Ce n’est pas extraordinaire et c’est même banal.

Comme de nombreuses expressions avec les animaux, celle-ci montre la relation ambiguë et souvent cruelle que nous entretenons depuis des siècles avec les autres espèces. Car ici il s’agit tout de même de casser les pattes d’un être vivant et de dire que c’est banal si on n’en casse que deux puisque le canard à deux pattes.

L’expression sous-entend que ce qui serait extraordinaire et formidable serait de lui en casser trois !

On sent que l’expression est née dans un milieu spéciste où l’animal est juste considéré comme un objet de commerce à qui l’on peut faire subir ce que l’on veut puisqu’il ne vaut rien. À tel point que lui casser des pattes est devenue une expression « amusante » que l’on emploie en oubliant la violence qu’elle contient . On est loin ici de l’animal être sensible à qui l’on doit protection et respect .

Pour comprendre la cruauté de cette expression, il suffit de remplacer « canard » par « enfant ».

J’imagine la tête que nous ferions si quelqu’un nous disait « ça ne casse pas trois jambes à un enfant ».

Certains diront que ce ne sont plus aujourd’hui que des mots, mais les mots recouvrent toujours une certaine réalité et n’existent qu’en relation avec une idéologie ou un point de vue particulier .

Une telle expression, par exemple , ne pourrait pas naitre dans une société ou les animaux sont aimés et considérés comme ayant la même valeur que les humains .

Une personne sensible à la cause animale réfléchira d’ailleurs avant d’employer ce genre de formule qui parle de pattes cassées et préfèrera en utiliser une autre plus respectueuse.

L’intérêt des expressions venues du passé est qu’elles racontent aussi la place que nous donnons aux animaux. Il serait peut-être temps de les relire à l’aune de notre époque et de faire notre autocritique .

Une autre hypothèse de l’expression est tout aussi cruelle et l’on ne peut qu’être ébahie par la bêtise dont les humains sont parfois capables .

Le proverbe viendrait cette fois du monde des chevaux, et plus particulièrement de certains chevaux cagneux qui avaient les pieds tournés vers l’intérieur et que l’on appelait les canards.

On disait alors que seuls les cavaliers les plus aguerris et les plus costauds pouvaient rester en selle en cassant au passage une ou plusieurs pattes du cheval dans la manœuvre.

Ce n’est pas un perdreau de l’année

Se dit d’une personne qui a beaucoup d’expérience, qui a du vécu et qui connait toutes les ficelles. C’est quelqu’un à qui on ne la fait pas.

Le perdreau, qui est le petit de la perdrix, est ici utilisé comme symbole de la naïveté et de l’absence de connaissances .

On pourrait d’ailleurs choisir pour l’expression un juvénile de n’ importe quelle espèce, car la plupart des jeunes oiseaux ont ce comportement un peu naïf et aventureux qui les expose souvent à de grands dangers.

On notera que le perdreau de l’année est un pléonasme puisque le perdreau est obligatoirement de l’année. L’année suivante il n’est plus perdreau, mais perdrix adulte.

Selon certaines sources l’expression viendrait de la pièce de théâtre de Tristan Bernard intitulée « un perdreau de l’année » . cette pièce met en scène un jeune homme très naïf.

Le perdreau étant une jeune perdrix le perdreau désignait aussi autrefois par analogie une jeune fille.

« Et puis, résignons-nous, on a vingt ans jusqu’à trente, ensuite on change, on n’est plus « un perdreau de l’année », comme disait Jean-Paul Sartre. »

Anne Vernon

Chant du cygne

Expression qui désigne une belle chose laissée par un humain avant de mourir .

Dans le domaine de l’art, c’est la plus belle œuvre réalisée par un artiste juste avant de partir. C’est l’œuvre ultime.

L’expression vient d’une croyance ancienne qui date de la Grèce antique . La légende dit que le cygne, connu pour avoir un chant plutôt dissonant, se met à chanter merveilleusement en sentant la mort venir .

La notion de chant du cygne contient l’idée que certains artistes, à l’approche de la mort, ressentiraient le besoin de se sublimer et de s’élever pour donner le meilleur d’eux-mêmes avant de partir. La légende, elle, dit que les cygnes chantent bien car ils savent qu’ils vont bientôt rejoindre les dieux .

Dans le chapitre de son histoire naturelle consacrée au cygne, Buffon écrit :

« seul entre tous les êtres qui frémissent à l’aspect de leur destruction, il chantait encore au moment de son agonie, et préludait par des sons harmonieux à son dernier soupir: c’était, disaient-ils, près d’expirer, et faisant à la vie un adieu triste et tendre, que le cygne rendait ces accents si doux et si touchants, et qui, pareils à un léger et douloureux murmure, d’une voix basse, plaintive et lugubre, formaient son chant funèbre; on entendait ce chant, lorsqu’au lever de l’aurore, les vents et les flots étaient calmés; on avait même vu des cygnes expirants en musique et chantant leurs hymnes funéraires. »

Mais la mention la plus ancienne se trouve chez Platon. Dans le Phédon il fait parler Socrate qui en 399 avant Jésus-Christ vient d’être condamné à mort par la cité d’Athènes :

-« Les cygnes, quand ils sentent qu’ils vont mourir, chantent encore mieux ce jour-là qu’ils n’ont jamais fait, dans la joie qu’ils ont d’aller trouver le Dieu qu’ils servent. Mais les hommes, par la crainte qu’ils ont eux-mêmes de la mort, calomnient les cygnes, en disant qu’ils pleurent leur mort, et qu’ils chantent de tristesse. Et ils ne font pas cette réflexion, qu’il n’y a point d’oiseau qui chante quand il a faim ou froid, ou qu’il souffre autrement, non pas même le rossignol, l’hirondelle ou la huppe, dont on dit que le chant n’est qu’un effet de la douleur. Mais ces oiseaux ne chantent nullement de tristesse, et encore moins, je crois, les cygnes, qui, appartenant à Apollon, sont devins ; et comme ils prévoient les biens dont on jouit dans l’autre vie, ils chantent et se réjouissent plus ce jour-là qu’ils n’ont jamais fait. »

Cette légende a été contredite plusieurs fois et très rapidement

En 23 après Jésus-Christ, l’écrivain et naturaliste romain Pline l’ancien écrivait déjà :

« On dit qu’au moment de mourir les cygnes font entendre un chant admirable ; erreur, je pense : c’est du moins ce qui résulte pour moi de quelques expériences. » »

D’autres l’ont légèrement détourné . On raconte que le peintre Nicolas poussin, alors âgé de 65 ans et victime de fort tremblement de la main aurait dit : -« on dit que le cygne chante plus doucement lorsqu’il est voisin de la mort. »

Vrai ou faux ? Peu importe après tout.

Reste que le chant du cygne est devenu une expression qui permet de nommer ce moment très particulier et finalement très beau ou un humain, sentant qu’il va mourir, décide de donner tout ce qu’il a de plus beau pour honorer la vie qui va bientôt le quitter .

Je me souviens avoir vu il y a quelques années une magnifique exposition à la fondation Maeght qui s’intitulait « l’œuvre ultime . »

Je crois, l’une des plus belles expositions que j’ai jamais vues. Elle montrait les dernières toiles des grands peintres comme Cézanne , Bonnard , Matisse, Picasso, Braque , Giacometti, Klee, Magritte, Kandinsky, Miro et bien d’autres . J’avais été ébloui par la beauté et la force de ces œuvres réalisée par ces hommes âgés au sommet de leur art .

Quand j’y repense aujourd’hui je me dis que exposition aurait pu aussi s’appeler le chant du cygne, car elle démontrait que certains êtres, juste avant de mourir, se mettent à jouer une bien belle musique.

Chaud comme une caille

L’expression peut prendre deux sens .

D’abord un sens littéral pour désigner une personne qui est malade et qui a le corps chaud .

Mais c’est le deuxième sens qui est le plus fréquemment employé pour parler de quelqu’un qui est très excité ou très chaud sexuellement.

L’origine de l’expression vient de ce que le corps de la caille génère plus de chaleur que celui des autres oiseaux . Buffon déjà le signalait :

« On a reconnu généralement plus de chaleur dans les cailles que dans les autres oiseaux, et c’est de là qu’est venue l’expression proverbiale.»

Buffon rappelait aussi que les Chinois avaient eux aussi remarqué cette particularité et qu’en hiver ils se servaient de la chaleur de l’animal pour se réchauffer les mains.

De là vient sa réputation d’animal aphrodisiaque . Les Romains appréciaient beaucoup ce mets et le servaient à l’occasion des repas orgiaques qui se terminaient souvent comme on peut l’imaginer.

Au moyen âge, le cœur de caille réduit en poudre était vendu comme un philtre d’amour.

Le médecin Antoine Milzaud qui pratiquait son art au 16e siècle recommandait aux maris qui voulaient être aimés par leurs femmes d’extraire les cœurs d’un couple de cailles et de les porter sur eux pour raviver la flamme de leur épouse.

Certaines rues ont également été baptisées rue des cailles parce qu’elle était fréquentée par des « filles de joie » . Mais tous les lieux qui portent le mot caille ne renvoient pas forcément à la présence de prostituées. La célèbre butte aux cailles parisienne n’était pas un lieu de rencontre, mais porte tout simplement le nom de Pierre Caille qui avait acheté le terrain en 1543.

Une autre expression « grasse comme une caille » fait d’ailleurs plus référence à l’appétissant potentiel sexuel de la dame qu’à son véritable embonpoint .

Chasser la caille ou chasser la caille coiffée est une expression que les jeunes gens employaient lorsqu’ils voulaient dire qu’ils étaient à la recherche d’une femme sexuellement épanouie .

Caille pour dire chaude et coiffée pour préciser qu’il ne s’agissait pas de l’oiseau.

En France , « ma caille » est aussi une expression qui marque l’affection.

En Angleterre caille est aussi synonyme de prostitués en raison de l’attitude lascive prêtée à l’oiseau !!!

Au Japon, le côté sexuel a disparu et la caille, qui est chez nous un animal très érotisé, est bizarrement devenu là-bas est un symbole d’amour et de fidélité.

La caille est citée depuis longtemps et on peut la trouver dans les livres saints comme la bible ou le coran . Dans ces deux ouvrages la caille est la viande que dieu offre aux enfants d’Israël dans le désert d’Égypte après qu’il les ait sauvés du pharaon et des siens

Bible : « Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp ; et, au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. » (Ancien Testament) : Exode 16:13

Coran : « Ô Enfants d’Israël, nous vous avons délivrés de votre ennemi, certes, et vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du Mont (Sinaï). Et nous avons fait descendre sur vous la manne et la caille. » Coran sourate 20 verset 80

Être un pigeon ou être pris pour un pigeon ou se faire pigeonner

Se dit d’une personne vulnérable et naïve qui est facilement dupée ou manipulée.

Plusieurs sources donnent des origines différentes:

L’une dit que l’expression remonte au 19e siècle et qu’elle vient des joueurs qui pariaient sur des pigeons voyageurs . Les pigeons étaient entrainés à revenir le plus rapidement à leur pigeonnier . Il y avait des pigeons très performants et d’autres qui l’étaient beaucoup moins. On appelait alors « pigeons » les joueurs naïfs qui étaient volontairement mal informés et qui perdaient tous leur argent en misant sur le mauvais « cheval » .

Une autre source la fait remonter au 13e siècle. Cela commence avec l’expression « se faire plumer ». 2 siècles plus tard apparait l’expression « se faire duper » qui vient de l’oiseau la huppe. Le fait d’être dé-huppé et donc déplumé symbolisait l’idée de se faire avoir. Comme la huppe était bien plus rare que le pigeon et que ce dernier était jugé par les humains comme pas très intelligents « se faire duper » fut remplacé par « se faire pigeonner ».

Mais imaginer que les pigeons sont idiots est une grosse erreur . Les pigeons, au contraire, sont des oiseaux très intelligent. De nombreuses études ont montré qu’ils avaient un sens de l’espace et du temps que bien des humains pourraient leur envier. Les scientifiques pensent même que leurs capacités cognitives se rapprochent de celles des humains et des grands singes.

Une dernière source la fait descendre des pigeonniers . Le nombre de pigeons dépendait de la richesse des maitres des lieux . Pour réussir de beaux mariages, certains n’hésitaient pas à ajouter de faux boulins dans les colombiers. La mariée et sa famille qui comptaient les boulins pour estimer la fortune propriétaire se faisaient ainsi pigeonner .

Citation

« Si vous êtes à une table de poker et que vous n’arrivez pas à savoir qui va être le pigeon de la soirée, c’est qu’il y a de grandes chances pour que ce soit vous. » Paul newman

Être une Bécasse

Une bécasse est une femme naïve et pas très dégourdie. Par extension, le mot désigne aussi les femmes à l’aspect ridicule . La bécassine, qui est une petite bécasse, a donné son nom à une héroïne de bandes dessinées qui est elle aussi un personnage de femme un peu ridicule.

L’origine de côté péjoratif est un peu obscure. Certaines sources avancent l’idée qu’elle pourrait venir de la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) qui a un comportement jugé absurde par certains observateurs lorsqu’elle se retrouve face à un prédateur. Au lieu de fuir , elle se couche au sol en espérant que son plumage la dissimulera.

Le suffixe « asse » est à la fois augmentatif et péjoratif. Il désigne quelque chose de grand : ici le long bec de la Bec-asse et la taille de la bêtise. Il amène aussi le côté péjoratif. On juge le bec trop long et la femme trop bête.

Ma grand-mère qui était une paysanne landaise utilisait l’expression « c’est une bécasse » pour désigner les gens qui allaient faire leur besoin juste après avoir mangé. Selon elle, c’est ce que faisaient les bécasses qui avaient un intestin très court.

Citation

« Il arrivait qu’Elstir passait ses journées entières avec telle femme qu’à tort ou à raison Mme Verdurin trouvait bécasse »

Marcel Proust

Être remonté comme un coucou

Se dit d’une personne qui est en colère et qui s’énerve.

La légende dit que l’expression a été inventée par la femme de Franz Anton Ketterer l’inventeur de l’horloge à coucou . Très énervée par ce coucou qui sortait pour coucouler toutes les 30 minutes, elle se serait emporté après son bricoleur de mari, aurait cassé toute la vaisselle puis serait parti vivre chez sa mère en claquant la porte .

Tout le village de Schönwald dans la forêt noire aurait alors employé l’expression « être remonté comme un coucou » pour désigner les personnes qui sortaient facilement de leurs gonds.

« Hors de moi, je suis à la limite du grossier. Mais je m’en cogne. Remonté comme un coucou, je m’égare dans la mythomanie.«

La gigue des cailleras, Pascal Jahouel

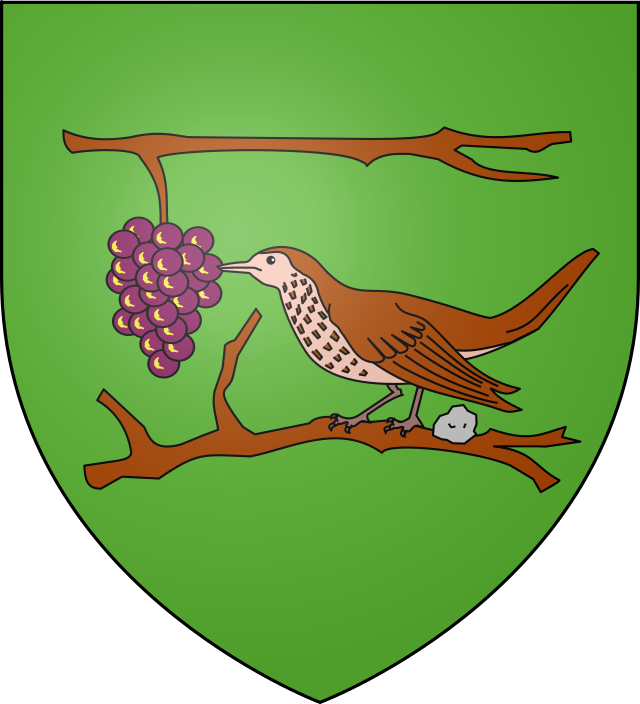

Être saoul comme une grive

Se dit d’une personne qui a trop bu d’alcool.

L’expression fait référence au gout prononcé des grives pour le raisin très mûr . A la fin des vendanges on peut les voir se gaver de grains de raisins restants . Elles en mangent parfois tellement qu’elles semblent être saoules . Certaines ne parviennent plus à s’envoler et l’on ne sait pas si cela vient de l’alcool contenu dans les grains ou parce qu’elles ont trop mangé .

Grive et raisin Domaine public

Dans son Fauna Svecica (faune suédoise) le naturaliste Carl von Linné parle d’une grive litorne qui avait été élevée par un cabaretier et qui allait boire le vin dans le verre des clients. Linné ajoute qu’elle en buvait tellement qu’elle devint chauve et qu’il fallut l’enfermer un an dans une cage en la privant de vin pour qu’elle retrouve ses plumes .

Citation

« Il y avait l’autre jour une dame qui confondit ce qu’on dit d’une grive ; et, au lieu de dire, elle est soûle comme une grive, elle dit que la première présidente était sourde comme une grive : cela fit rire. »

Marquise de Sévigné

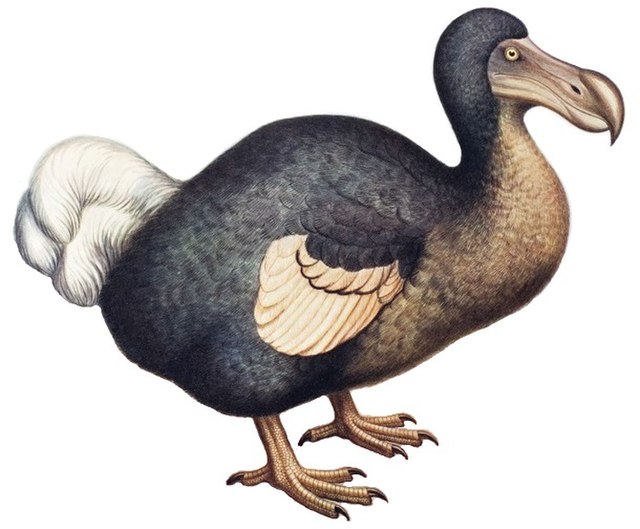

Faire dodo

Dormir ou aller au lit

Vrai ou faux ? La légende dit que l’expression aurait été ramené par les marins qui avaient vu le calme et la lenteur du dodo (oiseau disparu) sur l’île Maurice . Quand ils voyaient quelqu’un qui était mou ou pas bien réveillé ils disaient : -« Il fait le dodo »

Les anglais disent “To go way of the dodo” ou “suivre le chemin du dodo” c’est à dire disparaitre ou mourir.

Ils emploient également l’expression “Dead as a dodo, aussi mort que le dodo.

« Fais dodo, Colas mon p’tit frère

Fais dodo, t’auras du lolo

Maman est en haut

Qui fait des gâteaux

Papa est en bas

Qui fait du chocolat

Fais dodo, Colas mon ‘ptit frère

Fais dodo, t’auras du lolo. »

Auteur inconnu

Faire L’autruche

Se dit de quelqu’un qui ne veut pas regarder la réalité en face. Celui qui fait l’autruche espère que le problème va disparaitre s’il ne le regarde pas. L’expression vient des premiers explorateurs qui ont observé les autruches et qui ont cru qu’elle enfouissaient la tête dans le sable lorsqu’elles avaient peur . Il s’agit en réalité d’une fausse interprétation.

Plusieurs explications sont avancées pour expliquer l’erreur des explorateurs.

1) les autruches passent beaucoup de temps la tête au ras du sol pour se

nourrir de graines de petits fruits , d’herbes et quelques fois de petits invertébrés.

2) Le nid est creusé sous le sable et les autruches viennent régulièrement vérifier

le bon état de leurs œufs en plongeant le bec sous le sable .

3) Pour se protéger des tempêtes ou pour se cacher des prédateurs, elles se

couchent au ras du sol et entendent leur cou à plat sur le sable .

« Les carottes prouvent qu’il ne suffit pas de faire l’autruche pour échapper à l’appétit de l’homme. »

Sylvain Tesson

Faire le pied de grue

Attendre debout à la même place pendant un long moment en attendant quelqu’un .

L’expression fait référence à la position de la grue qui au repos se tient sur une seule patte.

La grue était aussi le petit nom des prostitués qui faisaient la grue ou le pied de grue sur le trottoir.Au XVIe siècle le verbe « gruer » voulait dire attendre.

Citation

« On se trompait; on en fut pour les frais de courage : on avait compté sur ma platitude, sur mes pleurnicheries, sur mon ambition de chien couchant, sur mon empressement à me déclarer moi-même coupable, à faire le pied de grue auprès de ceux qui m’avaient chassé : c’était mal me connaître. »

François-René de Chateaubriand – Mémoires d’outre-tombe

Faute de grive on mange des merles

Faute d’avoir ce que l’on souhaite, il faut se contenter de ce que l’on a .

La grive est recherché par les chasseurs qui considèrent que c’est un met très fin . Quand ils n’arrivaient pas à tuer une grive, il tuait un merle pour ne pas rentrer bredouille.

Une expression similaire dit que « faute de bœuf on fait labourer par son âne. »

Citation

« Le chevalier, disait-elle, était loin de valoir mon mari; mais que voulez-vous, ma petite, faute de grives on mange des merles, ajouta-t-elle sous l’éventail, avec un petit rire contenu qui fit rougir Gabrielle. »

Henry Gréville,

Gai comme un pinson

Se dit d’une personne qui est très joyeuse.

L’expression fait référence au chant mélodieux et aux sonorités joyeuse du pinson des arbres (Fringilla coelebs).

Citation

« Il était encore joliment saoul, ce jour là , mais non zig tout de même, et gai comme un pinson. »

Emile Zola

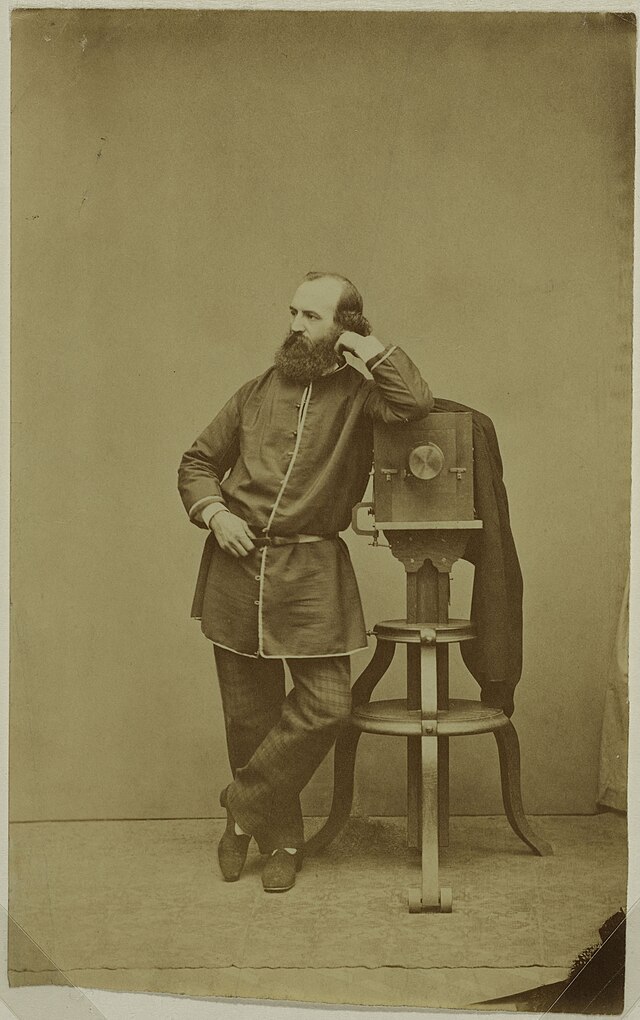

Le petit oiseau va sortir

Phrase prononcée par le photographe pour nous prévenir que la photo va être prise et nous inciter à regarder à un endroit précis .

Au début de la photographie les appareils photo ressemblaient a de grosses boites qui pouvaient faire penser à des nichoirs à oiseaux. les poses étaient alors très longues. Pour que les modèles fixent l’objectif sans bouger et qu’ils soient souriant, le photographe leur disait qu’un petit oiseau allait sortir de la boite par le trou de l’objectif.

citation

« Attention ! regardez ici , le petit oiseau va sortir. »

Le photographe

Le vilain petit canard

Le vilain petit canard est aussi souvent le canard boiteux ou le mouton noir.

L’expression désigne celui qui n’est pas comme les autres et qui , dans un groupe, est méprisé , moqué et mis à l’écart. Elle fait référence au conte « le vilain petit canard » de Hans Christian Andersen. Ce récit parle d’un petit canard qui ne ressemble pas à ses frères et sœurs et qui est obligé de quitter sa famille pour ne plus subir leurs moqueries. Le livre raconte le parcours initiatique du vilain petit canard qui, après une série d’épreuves, finit par devenir un cygne magnifique.

L’histoire est en réalité une autobiographique puisqu’elle relate, sous les traits d’animaux, la vie d’Andersen lui-même qui était le vilain petit canard de sa propre famille. Son père mourut très tôt et il manqua de l’affection d’une mère. La sienne était sèche et considérait que les tentatives d’écriture de son fils étaient l’œuvre d’un fou . À l’école il fut aussi moqué les élèves , les professeurs et même le directeur de l’établissement.

Il fut également malheureux en amour, mais son œuvre finit par être appréciée par le public et ses contes sont aujourd’hui reconnus dans le monde entier. Tout le monde a entendu parler de la reine des neiges ou de la petite sirène.

Le vilain petit canard a été écrit par Andersen en 1842 suite à l’échec retentissant de sa pièce de théâtre « l’oiseau dans le poirier qui avait été sifflé lors de la première par le public.

« Enfin le gros œuf creva. « Pi-pip, » fit le petit, et il sortit. Comme il était grand et vilain ! La cane le regarda et dit : « Quel énorme caneton. Il ne ressemble à aucun de nous. Serait-ce vraiment un dindon ? ce sera facile à voir : il faut qu’il aille à l’eau, quand je devrais l’y traîner. »

Hans Christian Andersen

Maigre comme un coucou

Se dit pour parler des personnes très maigres.

L’expression fait référence à l’oiseau, le coucou (Cuculus canorus).

On est tout d’abord surpris que le coucou soit choisi comme symbole de la maigreur, car le coucou est un oiseau que l’on imagine plutôt gros et gras . On a tous en tête l’image du bébé coucou énorme et vorace qui est élevé par des parents de toutes petites tailles.

L’association à la maigreur vient surement de ce que cet oiseau est particulièrement maigre au printemps et qu’il ne prend du poids qu’à l’automne.

Le coucou a inspiré les auteurs et il est à l’origine d’autres expressions comme :

Avaler un coucou : S’emploie pour désigner une personne insatiable. Le coucou juvénile a toujours faim et ses parents adoptifs doivent se démener pour parvenir à lui apporter la nourriture nécessaire.

Ou

Ingrat comme un coucou

Quelqu’un qui n’est pas reconnaissant. Après avoir été élevé par ses parents adoptifs, le coucou les quitte et part rejoindre les membres de sa propre espèce ce qui lui vaut d’être traité d’ingrat par certains humains.

Il semblerait que l’idée de l’ingratitude des coucous ait été développée dans les années 1500 par le théologien Philippe Melanchthon . Celui-ci est l’auteur d’un long texte* dans lequel il dit tout le mal qu’il pensait de cette espèce dont il ne savait rien à peu près rien . .De là à penser que le proverbe est né en Allemagne, où il est très utilisé, et qu’il est ensuite arrivé en France.

Pour expliquer l’idée de maigreur, le linguiste Alain Rey propose une explication dont on ne sait pas trop s’il faut la prendre au sérieux ou la voir comme une simple jonglerie verbale . Alain Rey parle lui-même d’un épouvantable calembour .

-« On dit ingrat comme un coucou, dit -il, or s’il est in-gras , c’est bien qu’il est maigre, non ? «

Paradoxalement il existe aussi l’expression inverse « gras comme un coucou » qui est employé pour désigner les personnes à forte corpulence.

« Je m’en doutais ! Vous êtes dans les riz-pain-sel ; et cependant vous n’en êtes pas plus gras pour cela… C’est qu’apparemment vous ne vous êtes pas encore engraissé au métier, car, pour parler à mots couverts, vous êtes maigre comme un coucou ; mais ne vous effrayez pas, ça viendra, vous grossirez comme les autres ; la partie est bonne. »

Emile Marco de Saint-Hilaire

* Mélanges d’histoires naturelles

Miroir aux alouettes

Chose séduisante qui nous attire, mais derrière laquelle il n’y a rien. Le miroir aux alouettes et un dispositif qui pour seul but d’attirer en vue de tromper .

L’origine de l’expression vient d’un piège utilisé par les chasseurs pour capturer les alouettes . L’objet est en général en bois. Il se compose d’un pied que l’on peut planter dans la terre et d’ une partie montée sur pivot sur laquelle sont installés des miroirs. Certains exemplaires sont dotés de moteurs qui font tourner les miroirs. Ils s’utilisent par temps ensoleillé. Les chasseurs font alors tourner l’objet qui crée des reflets lumineux qui attirent les oiseaux. Les alouettes y sont particulièrement sensibles et sont hélàs souvent victimes de ce genre de leurre .

Citation

« Les chemins du cœur comme voies royales de la raison sont agrémentés de pièges à cons, de miroir aux alouettes . »

René Zazzo

Oiseau de mauvais augure

Personne ou évènement dont l’arrivée annonce une mauvaise nouvelle.

l’expression vient de la Grèce antique où les oiseaux étaient comme des messagers de dieux parce qu’ils volaient dans le ciel.

Les augures étaient les prêtres qui pratiquaient l’ornithomancie afin d’en tirer des présages . Si un oiseau, par exemple, volait haut en planant, sans battre des ailes, le présage est positif. Si en revanche, il vole très bas et qu’il bat des ailes, le présage n’est pas bon.

du vol des oiseauxpour décider lequel des

deux aura le droit de régner. Domaine public

L’oiseau de mauvais augure est donc celui qui par son vol annonce un mauvais présage et par extension une personne ou un objet qui sont interprétés comme de mauvais signaux.

Augure est un mot masculin. On dit donc de « mauvais » augure et non de « mauvaise » augure comme on le voit souvent.

« Je n’aime pas du tout cette tendance à se dévaloriser en permanence. Je trouve qu’on devrait régulièrement se comparer aux autres. Qu’on me cite dix pays où on vit mieux et plus librement qu’en France. Où il y a autant de démocratie, de sécurité sociale, d’éducation gratuite. Des leaders d’opinion diffusent en permanence ce déclinisme. Des oiseaux de mauvais augure. »

Jean-Pierre Bacri

Parler comme un étourneau

Parler à tort et à travers.

L’expression vient des étourneaux qui étaient dressés autrefois par les humains pour répéter des phrases qui n’avaient parfois pas grand sens . l’expression est d’autant plus injuste que l’étourneau est un oiseau très intelligent qui n’agit jamais à tort et à travers.

On peut aussi penser qu’elle vient de la capacité qu’a l’étourneau d’imiter le chant d’autres oiseaux qu’il intègre parfois à ses propres chants.

Le mot étourneau s’emploie aussi de manière péjorative pour désigner une personne étourdie.

Mais là encore l’oiseau n’y est pour rien et il s’agit juste d’un rapprochement avec le mot « étourdi ».

Parler comme un perroquet

Répéter des propos entendus sans en comprendre le sens.

L’expression fait référence à la particularité de certains perroquets comme le gris du Gabon, l’amazone à front bleu ou l’ara bleu et jaune qui sont capables d’imiter des centaines de mots et de sons. Le perroquet peut faire cela grâce à son syrinx et à sa langue souple . Pour le perroquet, imiter une langue qui n’est pas la sienne et inventer des sons qu’il ne connait pas est donc un exploit.

Pour l’humain qui parle et qui est censé comprendre ce qu’il dit, « parler comme un perroquet » est moins glorieux . On devrait d’ailleurs plutôt dire « parler comme un humain qui répète ce qu’il entend sans réfléchir » et rendre hommage aux merveilleux instruments des perroquets. Ces derniers devraient être pour nous une source d’inspiration et non un motif de moquerie. S’il faut ici se moquer de quelqu’un, ce n’est certainement pas de l’oiseau que l’on a mis en cage .

Il ne faut pas oublier non plus que les perroquets n’imitent pas les sons pour distraire les humains, mais que ce don est un moyen de défense qui leur permet dans leur habitat naturel de berner les prédateurs en leur faisant croire qu’un autre animal se trouve aussi dans les parages .

Petit à petit l’oiseau fait son nid

Se dit pour montrer qu’il faut être patient et persévérer pour atteindre son but .

L’expression contient aussi l’idée que les choses ne se font pas d’un seul coup, mais par étapes, et qu’elles n’arrivent pas par magie, mais qu’elles sont le fruit d’un long travail .

Elle fait référence aux oiseaux qui font d’innombrables allers-retours en transportant à chaque fois de minuscules brins d’herbe pour construire le nid dans lequel l’un des parents couvera les petits .

En observant les oiseaux qui sont minuscules et sans grande force, on pourrait croire qu’ils ne vont pas y parvenir mais certains sont pourtant capables de bâtir des nids très élaborés qui pourraient rendre jaloux de nombreux architectes.

(Voir ci-dessus le merveilleux nid du tisserin baya qui est doté d’un long couloir étroit pour empêcher les prédateurs d’entrer. Chaque nid demande entre 500 et 1000 longs brins d’herbe )

Plusieurs expressions comme « Rome ne s’est pas faite en un jour » évoque la même idée, mais la phrase que je trouve la plus puissante sur ce sujet est l’aphorisme de Lao t’seu : « Le chemin de mille lieues commence par un pas. »

Ici on est au-dessus du simple proverbe et ce qui est donné à réfléchir entre dans le champ de la philosophie. Lao t’seu, qui l’a écrit dans son tao te king, est d’ailleurs considéré aujourd’hui comme le père fondateur du taoïsme (chemin de la voie).

Bien que légèrement différente on retrouve une idée similaire dans l’expression coréenne 뜻이 있는 곳에 길이 있다 qui signifie « Là où il y a de la volonté, il y a un chemin ».

Pousser des cris d’Orfraie

Hurler, pousser des cris stridents suite à une situation d’angoisse ou de peur .

Par extension pousser des cris d’orfraie veut également dire s’insurger de manière véhémente pour montrer son désaccord ou crier au scandale.

Le mot orfraie qui vient du latin ossifraga ( briseur d’os) a été employé dans le temps pour désigner plusieurs espèces de rapaces diurnes piscivores comme les pygargues et notamment le pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) ou le balbuzard pécheurs (Pandion haliaetus).

Domaine public

Au fil du temps, orfraie a été déformé en effraie et à été employé pour désigner un rapace nocturne, la chouette effraie . Il semblerait que l’expression se soit construite à cheval sur les deux en utilisant le nom du rapace diurne qui n’avait pas un cri si terrible que cela et en revêtant l’image plus sombre de la chouette effraie dont le cri nocturne peut en effrayer plus d’un.e .

« , Sigismond, – lui dis-je, – écoutez-moi bien : le chevalier va venir ; vous allez Maintenant compter mille pour lui donner le loisir de me soupirer son martyre, pendant le temps que je compterai mille comme vous ; mais, dans les environs de neuf cent quatre-vingt-dix-huit, j’aurai l’air de m’attendrir à l’endroit du chevalier. C’est alors que vous pousserez vos cris d’orfraie. »

Eugène sue, les sept péchés capitaux, l’envie

Poule mouillée

Se dit d’une personne qui a peur de tout et qui ne veut prendre aucun risque. L’expression vient d’une comparaison avec le comportement des poules qui lorsqu’elles sont sous la pluie s’immobilisent et n’osent plus bouger.

Appliquée à un homme, l’expression signifie qu’il ne se comporte pas comme un vrai homme et qu’il manque de virilité. Il n’est plus un coq, mais une poule.

« Sous la pluie , la poule mouillée est celle qui a eu le courage de ne pas aller s’abriter »

Sylvain tesson

Quand les poules auront des dents

Les poules n’ont pas de dents et n’en auront jamais.

l’expression s’emploie pour parler de choses qui n’arriveront jamais.

On peut dire aussi que les choses arriveront :

À la saint-glingin

La semaine des 4 jeudis

L’année qu’on moissonnera à la Chandeleur

Ou l’année où les figues muriront en janvier.

L’expression n’existe qu’en français, mais nos voisins ont des proverbes équivalents.

L’expression n’existe qu’en français, mais nos voisins ont des proverbes équivalents .

Les anglais disent « aussi rare que les dents de poule » en faisant référence la petite pointe qui se trouve sur le bec du poussin et qui lui permet de caser la coquille à la naissance.

Ils disent également « quand les cochons voleront » .

les Espagnols, eux, emploie l’expression « quand les grenouilles auront des poils » et , les Allemands « quand les poissons apprendront à voler ».

« Les éleveurs se ruineront en dentifrice quand les poules auront des dents. »

Jean Marie Gourio (brèves de comptoirs)

Roupie de Sansonnet

On emploie cette expression pour désigner quelque chose qui a peu de valeur ou qui est de mauvaise qualité . Bien qu’on pourrait le croire, elle n’a rien à voir ni avec l’oiseau ni avec la roupie qui est une monnaie que l’on trouve en Asie du sud-est et dans de nombreux autres pays (Inde, Île Maurice, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka)

Ici la roupie est la morve qui sort du nez et qui pendouille dessous . Le mot descend du latin « ruppi » qui vient lui d’un mot grec qui signifie , « crasse, saleté, substance gluante ou poix ».

« Sansonnet » serait juste une déformation de « sous son nez »

Citation

« Si vous ne finissez pas votre corbeille, c’est que vous n’aimez pas votre maman ! Je pique du nez sur mon ouvrage, persuadée d’être un monstre, même si chez moi la fête des Mères c’est roupie de sansonnet.«

Annie Ernaux, La femme gelée.

Tête de linotte

Se dit d’une personne qui est pas très maline, distraite, écervelée ,étourdie ou qui n’a pas beaucoup de mémoire.

Linotte mélodieuse (Photo Binette et Jardin )

Là encore, l’expression laisse entendre que les animaux qui ont un petit cerveau ne sont pas intelligents . L’expression vient de ce que la linotte installe son nid à la va-vite , proche du sol (1m, 1 m50) et sans trop paraitre se préoccuper de le cacher aux yeux des prédateurs.

citation

« C’est une tête de linotte, un brouillon, un évaltonné, qui ne songe qu’à s’amuser, à flâner, se trémousser, rouler sa bosse de droite et de gauche ! »

Albert Cim

Tourtereaux

Jeunes amoureux,

le mot tourtereau apparait dans les années 1700. Il désigne d’abord le mâle de la tourterelle puis son sens évolue et le mot décrit alors aussi les tourterelles juvéniles.

Aujourd’hui, il a pris un nouveau sens et désigne également les jeunes amoureux qui passent leurs journées à se bécoter.

L’expression fait référence à l’attitude des tourterelles qui sont monogames et se déplacent presque toujours par deux . Elle a un petit côté péjoratif en associant les amoureux à des bébés . Les tourtereaux sont seuls au monde. Aveuglés par leurs pulsions, ils ne voient plus ce qui se passe autour d’eux.

On regarde les tourtereaux avec tendresse et un brin de moquerie.

Citation

« Évidemment ce ne seront plus de très jeunes époux. Ils seront ridicules s’ils veulent prendre des mines de tourtereaux. »

Germaine Acremant,

Triple buse

On utilise ces deux mots pour désigner des personnes particulièrement stupides. Une autre formule dit que d’une buse on ne peut pas faire un épervier .

L’expression vient de ce que dans l’ancien temps les fauconniers ne parvenaient pas à dresser ces oiseaux . Ils ont donc considéré qu’elles étaient stupides. Ils auraient pu aussi en déduire qu’au contraire, leur intelligence faisait qu’elles n’avaient tout simplement pas envie de leur obéir .

Citation

« Triple buse, tu passeras devant les juges, Conseil de Guerre, Cour Martiale, Dégradés, Fusillés. »

Les aventures de tintin , le docteur Müller

Une hirondelle ne fait pas le printemps

Pour comprendre la phrase, il faut d’abord savoir que les hirondelles sont des oiseaux migrateurs . C’est-à-dire qu’ils partent vivre en Afrique à l’automne et qu’ils reviennent au printemps en Europe lorsque le climat devient plus doux et surtout lorsque les insectes et les plantes sont de retour .

l’arrivée des hirondelles en France est donc le signe que le printemps est arrivé ou qu’il va arriver très bientôt.

L’expression signifie qu’on ne doit pas tirer des conclusions d’un seul fait et qu’il vaut mieux attendre pour cela d’avoir un ensemble d’éléments significatifs (d’hirondelles).

Les journalistes diraient qu’on doit vérifier ses informations à plusieurs sources avant d’écrire l’article .

Ce qui fait le printemps est le retour de toutes les hirondelles et non la présence d’une seule .

On ne peut en effet pas dire qu’une seule hirondelle soit signe de printemps pour plusieurs raisons.

Les hirondelles, par exemple, peuvent se tromper et certaines peuvent revenir plus tôt .

Il y a aussi les hirondelles qui pour différentes raisons n’ont pas effectué la migration qui les mène en Afrique à l’automne et qui passe l’hiver en France .

On peut donc voir parfois une hirondelle en plein hiver. Croire que c’est le printemps serait une grosse erreur .

Etc..

L’expression semble être d’origine française, mais elle vient en réalité de bien plus loin . On en trouve les premières traces au 6 -ème siècle avant Jésus-Christ dans une fable du poète grec Ésope qui s’intitule « le jeune prodige et l’hirondelle ».

« Un jeune prodigue, ayant mangé son patrimoine, ne possédait plus qu’un manteau. Il aperçut une hirondelle qui avait devancé la saison. Croyant le printemps venu, et qu’il n’avait plus besoin de manteau, il s’en alla le vendre aussi. Mais le mauvais temps étant survenu ensuite et l’atmosphère étant devenue très froide, il vit, en se promenant, l’hirondelle morte de froid. « Malheureuse, dit-il, tu nous as perdus, toi et moi du même coup. »

Mais l’expression en elle-même a été créé par le philosophe grec Aristote qui vivait 300 ans avant Jésus christ .

On la retrouve dans son ouvrage « Ethique à Nicomaque » dans lequel le philosophe expose sa morale et donne les clés qui permettent d’atteindre au souverain bien, à savoir le bonheur .

Le bonheur qui, selon Aristote, ne peut être atteint que si nos activités sont conformes à la vertu et nous permettent de vivre en harmonie avec la communauté des autres humains .

A la fin du chapitre 6 il écrit:

« […} dans ces conditions, c’est donc que le bien pour l’homme consiste en une activité de l’âme en accord avec la vertu et, au cas de pluralité de vertus, en accord avec la plus excellente et la plus parfaite d’entre elles. Mais il faut ajouter : « et cela dans une vie accomplie jusqu’à son terme », car une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non plus un seul jour : et, pareillement, la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l’œuvre d’une seule journée, ni d’un bref espace de temps»

Saint thomas D’Aquin faisant référence à Aristote la citera au 13 eme siecle en latin.

« Una hirondanon non facit ver »

Voler dans les plumes

S’en prendre violemment à quelqu’un.

L’expression fait référence aux combats de coq qui étaient très populaire au 19e siècle. Les coqs se jetaient violemment l’un contre l’autre et l’on voyait parfois voler quelques plumes au milieu du gallodrome . Ces combats ont heureusement été interdits dans la plupart des régions Françaises. Ils sont hélas encore autorisés dans les hauts de France, les Antilles et la réunion. La raison avancée est que ces combats archaïques et cruels font partie de la tradition de ces régions.

On ne peut qu’espérer que ces pratiques cessent définitivement très bientôt et que les humains prennent conscience de la sensibilité des animaux et cessent de les considérer comme des objets à leur service.

« Il n’est cependant pas très chaud pour voler dans les plumes de Larry : si cette histoire des deux caisses d’opium s’ébruite, elle fera du vilain. »

Albert Spaggiari